目 次

精神科に特化した使いやすさで大幅な業務改善効果

ますます高まる精神科医療のニーズに対応

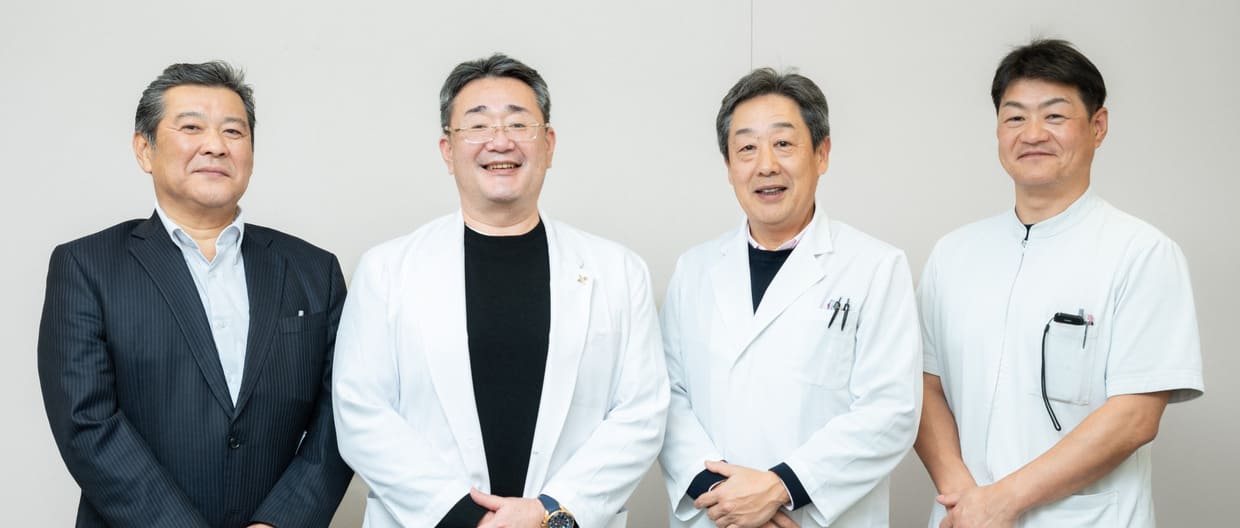

認知症やうつ等の気分障害の患者の増加など、社会的要請を受けて精神科医療の需要が高まっています。医療法人康生会社団つつじメンタルホスピタルも例外ではありません。約20年前、毎月数名程度だった初診患者は、現在約180名にのぼります。患者数が加速度的に増加する中、同院は2021(令和3)年1月、精神科向け電子カルテシステム『Live』を導入。田渕肇理事長と橋本武久事務長は「紙カルテのままでしたら急速に増加する患者に対応できなくなっていたでしょう」と口を揃えます。後藤幸彦院長は「紙カルテ世代のため当初は抵抗がありました」と明かしながらも、慣れてしまえば情報共有がスムーズで、「患者に対応する時間も増えました」と業務改善効果を実感しています。須藤雄司看護部長も、例えば入退院業務に当たって必要な複数の書類が電子カルテ化によって簡素化されるなど、「職場環境の改善や働き方改革にもつながりました」と手応えをつかんでいます。

システム導入の背景

使い勝手の良さや汎用性、低廉な導入コストが決め手

「いつかは入れないと……」。電子カルテについて田渕理事長が漠然とした思いを抱いていたころ、当時から利用していた医事コンピューターの販売代理店から丁寧な電子カルテ提案を受け、2021年1月に電子カルテシステム『Live』を導入しました。

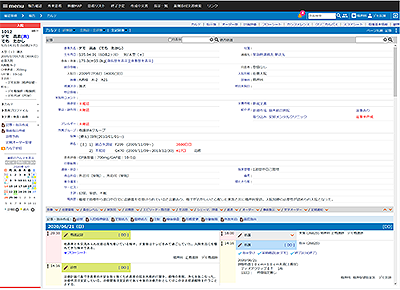

導入の検討に当たっては、複数のベンダーによる電子カルテのデモンストレーションを受けたり、導入施設見学に出向くなど時間を掛けて検討し、「『Live』が一番使いやすかった」ことが決め手となりました。田渕理事長は、大学病院など総合病院に勤務していたころ、電子カルテを使っていましたが、「精神科に特化していないため、複数のページを経由して記入しなければならず、操作が煩雑でした」と振り返ります。一方、『Live』は「精神科に特化した電子カルテであり、使い勝手が良かった」と評価。またWeb型電子カルテである為、特殊なアプリケーションが不要な点についても、「汎用性がある」と今後のシステム展開にも有効と期待を寄せています。

橋本事務長は『Live』の導入に伴い医事コンピューター『Medicom-HSi』や再来受付機、POSレジなどを一体的に導入。事務職の業務効率化に向けて「一気にすべてがスムーズに進みました」と話します。

システムの活用

記載の多い精神科のカルテ入力の労力と時間が減少

『Live』の導入から丸4年が経過し、その効果は医局のみに留まらず全職員及び患者にまで波及しています。田渕理事長は、処方やオーダーのしやすさと、情報共有の迅速さを挙げ、「メリットが大きい」と評価。「紙カルテの時代は変更の度に手書きの処方箋を薬局に持っていきましたが、今は薬局とすぐさま情報を共有できます」。患者と向き合う時間が充実したことを実感しています。

特に精神科のカルテは、所見に多くの言葉を要し、その記入に時間と労力が割かれていました。田渕理事長は、指示簿についても「従来は、紙で同じことを書かなければならなかったり、それに漏れがあったりしましたが、指示出し指示受けがスムーズにでき、パッと確認できるようになりました」。業務の効率化と迅速な多職種連携にもつながっています。

重複業務が減り事務の簡素化にも

橋本事務長も「文字が読みにくい時に、改めて聞きに行くなどといった手間がなくなりました」と負担の軽減を実感。須藤看護部長も「言いづらいですが……」とためらいつつ、「誤字や読みにくい文字がなくなり、電話で確認したりすることもなくなりました」と口を揃えます。加えて「医師同様、看護師も重複業務がかなり減りました。従来は同じ指示でも2枚3枚の書類にサインしていましたが、今は1カ所にサインすれば完結します。安全性を損なうことなく作業が簡素化されました」

省人化や省スペースにも

入退院業務では、「電子カルテの入ったパソコンを患者のそばまで持っていけるため、ひとりで対応できるようになりました」(須藤看護部長)。紙カルテの時はだれかに手伝ってもらわなければならなかったため、この点の業務改善効果も大きい」と省人化にもつながっています。さらに「看護の現場からすると、入院前の状況が情報として得られるようになり、例えば、訪問看護やデイケアを利用していればその時の状況が分かるので、退院に向けた患者とのかかわり方が、より的確で円滑になりました」と評価します。

副産物的な効果としては紙の書類の減少も挙げられます。「入院にあたって必要な書類が10種類あるとすると、その分10種類の置き場所があり、新人職員はそれを覚えなければなりませんが、電子カルテであればパソコン一台で事足りる」と須藤看護部長。紙の場合は補充や文面のアップデートに伴う刷り直しも必要で、その業務に携わる委員会もありましたが、それを削減することもできました。電子化することで書類の簡素化につながり、物理的に書類を保管する必要もなく、省スペースにもつながったのです。

システムの効果

急速に増える患者に対応、働き方改革にも

業務改善が進んだことで、「処方も会計も早くなっているとは思いますが、近年、患者が急速に増えており、全体の待ち時間自体は減っていないかもしれません」と田渕理事長は課題も指摘。「当院の初診患者数は群馬県内の精神科病院の中でも多い病院の1つで、以前勤務していた大学病院とほとんど変わりません」。実際、電子カルテを導入した頃と比較して、患者数は3割程度伸びており、4つの診察室をフル稼働させて対応。この数を受け入れるのは「大変です」と本音を漏らします。「逆に言えば、以前の紙カルテのままであれば、対応できなくなっていました」と振り返り、橋本事務長も「導入しておいてよかった」と安堵しています。

実際、「事務方の残業が減りました」と橋本事務長。保険請求の負担が減少し、業務効率が高まり、「働き方改革にもつながりました」と話します。

採用の後押しにも

電子カルテの効果は採用活動にも好影響を及ぼしています。橋本事務長は「採用面接時に電子カルテ導入の有無は必ず聞かれますから、『導入済です』と言えば、医療DXに対応している先進的なイメージにもつながり、採用の後押しにもなっています」

システム導入のポイントと今後の展開

将来のあるべき姿を見据えてリーダーシップを発揮

システムの導入に当たって、「田渕理事長をはじめ後藤院長が、導入の方向性を決めてからは、大きな問題もなく進み、スムーズに導入できました。事務方としても苦労はありませんでした」と橋本事務長。須藤看護部長も「ウィーメックスのスタッフにマニュアルを整備してもらい、電子カルテ経験者の職員が初心者に寄り添って、手順を確認しながら使い方を覚えました」と振り返ります。病院が一丸となって取り組むことができた原動力は「トップのリーダーシップによるもの」と口を揃え、その重要性を指摘しました。

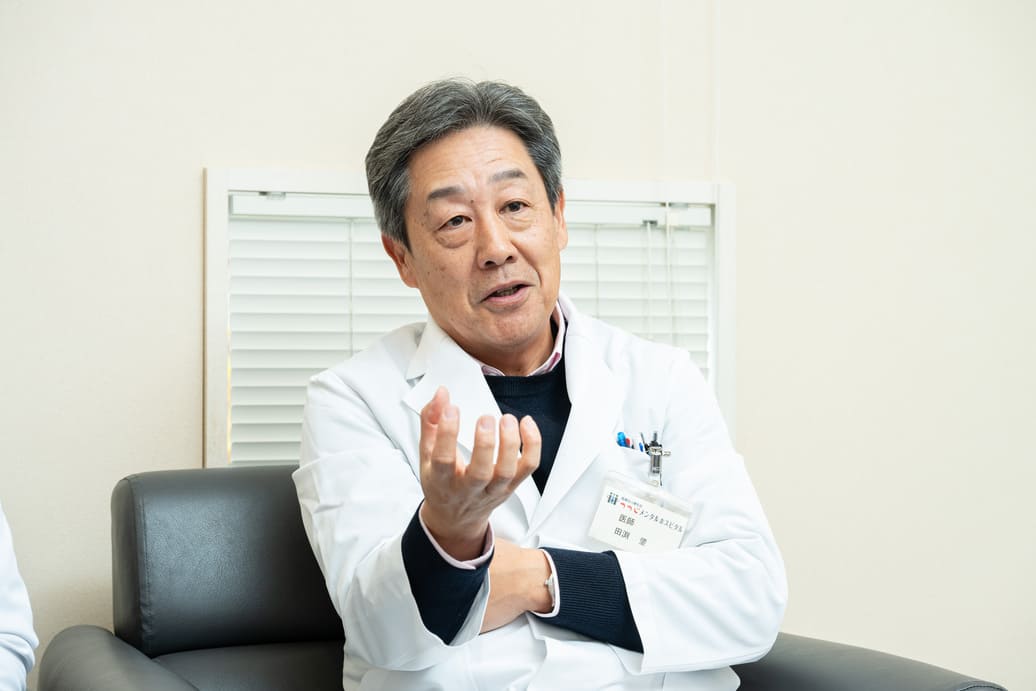

リーダーシップを発揮するための心構えとしては、「常に先の目標を持っていないといけない」と田渕理事長。実際、「当院を院長とともに病院の建て替えを検討し始めた約20年前、『精神科における地域の基幹病院になっていよう』という将来のあるべき姿を思い描きました。今、それが実現しています」。未来像を掲げた上で、具体的に何をするべきなのか、その方針をしっかりと持つことが重要と説きます。

特色のある病院を目指し「三方よしの経営」

今後の目標には、「地域を超えて『当院でなければできない』という特色のある病院」を掲げています。具体的には「より急性期への対応を強化していかないと病床が動いていかないだろう」と予測。ただ、急性期の強化に伴って、例えば叫ぶといった症状もある統合失調症の人と、うつ症で仕事を休職した患者を一緒に診ることはなかなか難しく、「その特性に応じた対応が病床の中でできないといけない」と気を引き締めます。また「一般精神だけでは、精神科の病院の生き残りは難しい時代が来るのではないか」との認識も示し、「当院は、認知症に力を入れていきたい」と話します。

病院経営については、「遠方からでも当院に診てもらいたい」と思われる特色のある病院を作るため、「患者にも、職員にも、経営的にも望ましい、それぞれがWIN-WINになれる『三方よしの経営』を行っていきたい」と抱負を語りました。

成功のカギ

「電子カルテに変えるなら辞める」―。後藤院長は当初、紙カルテに慣れ親しんでいたことから導入に反対し、同じように考える医師も複数いました。しかし、電子カルテの必要性を認識してからは、人差し指1本でキーボードを打つことから電子カルテに向き合い始めます。こうした姿を、拒否反応のあった医師らに示しながら、「私も腹をくくって覚悟を決めた」と呼び掛けると状況は一変。「トップの燃えるような熱い情熱が伝わり、導入が一気に進みました」と橋本事務長は振り返ります。トップの意識改革が職員の気持ちを一つにし、成功へと導いたのです。

医療法人康生会社団つつじメンタルホスピタル

住所:群馬県 館林市 小桑原町1505

開設年月:昭和31年11月(館林精神病院個人病院)

診療科目:心療内科・精神科・神経内科・内科

病床数:172床(精神科急性期治療病棟52床 精神療養病棟60床 認知症病棟60床)

理事長:田渕 肇 先生

院長:後藤 幸彦 先生

Webサイト:https://tsutsujimental.jp/

Live(精神科病院向け電子カルテ)について

製品の特徴・機能・操作など気になることがございましたら、

お気軽にお問い合わせください。

オンラインデモも承っております

メディコム製品のご相談はこちらLive(精神科病院向け電子カルテ)の

導入事例

-

韮崎東ヶ丘病院様淺尾 和彦 先生

病院 Live(精神科病院向け電子カルテ)

「精神科のチーム医療」の実現を目指し、情報共有を推進

病院 Live(精神科病院向け電子カルテ)

導入製品のご紹介

Live

(精神科病院向け電子カルテ)

精神科に特化した電子カルテシステム「Live」は、精神科病院向けの文例と帳票を標準搭載し、手間なくスピーディーに関係書類を仕上げることが可能です。

その他にも、精神科医療業務に特化した充実の機能を搭載しており、担当患者の多い精神科医、看護師をバックアップします。