#開業検討 #機器選定ポイント #セキュリティリスク #紙カルテの電子化 #システム入替

目次

診療所向け電子カルテが誕生して約25年が経ちました。2010年には医療分野でのクラウドコンピューティング(以後、クラウド)が解禁となりました。クラウド解禁から15年以上が経過し、クラウド技術がますます身近になっています。

クラウド型電子カルテとは

クラウド型電子カルテとは、インターネット回線を通じてクラウド上のサーバーに保存されたデータを利用する電子カルテのことです。クラウド型電子カルテは、インターネットを利用するため、院内だけでなく自宅や在宅(介護施設・患者宅)など外部からアクセスできることがひとつの特徴です。

2010年の医療分野のクラウド解禁以来、医療の現場でもクラウドサービスが増加傾向にあります。電子カルテもクラウド型のサービスが出てきました。

電子カルテの仕組みとは

電子カルテとは、患者の症状や治療内容などの患者記録、そしてそれに伴う診療報酬点数をパソコンなどで入力し、それらの情報を管理するシステムです。診療所では電子カルテとレセコンを併せて導入するケースが一般的です。

電子カルテのシステムには、大きく分けて「オンプレミス型」と「クラウド型」があります。オンプレミス型は、医療機関に設置されたサーバーに患者の情報を保存します。クラウド型は、企業が管理するクラウドサーバーに患者の情報を保存します。両者を併せ持つ仕組みとして「ハイブリッド型」と呼ばれるものもあります。

また、これまで主流だった紙カルテは、システム投資などの費用を抑えられるというメリットがありますが、紙カルテを保管する場所が必要で管理が煩雑になったり、紙が劣化すると過去のデータが見えなくなったりするなどのデメリットがあります。それに対して電子カルテは、半永久的に保管できるほか、情報を管理・検索しやすいというメリットがあります。ただし、パソコンやサーバーにトラブルが起きると使えなくなるため、停電や災害などでサーバーがダウンしたときなどにも対処できる環境を整備しておくことが大切です。

現在、わが国には40社を超える電子カルテメーカーが存在します。ここでいう電子カルテとは、狭義にはカルテの電子化を指し、広義には診療所の基幹システムとして位置づけられ、様々な周辺システムと連携することで、診療所の業務全体をサポートするシステムと言えます。

クラウドとは

クラウドとは一言でいうと、インフラ(サーバーなど)やソフトウェアを持たなくても、インターネットを通じて、サービスを利用できることをいいます。これまでハードウェアを購入したり、ソフトウェアをインストールしたりしないと使えなかったサービスも、クラウドの出現によりオンライン上で気軽に簡単に利用できるようになりました。

クラウドとは雲(cloud)を意味する言葉ですが、なぜ「クラウド」と呼ばれるようになったかは諸説あるようです。インターネットを図解する際に、雲の絵を描いて表現したことが発端ともいわれています。

クラウドを使ったクラウドサービスとは、次の3つがあります。

- SaaS(サース:Software as a Service)…ネットワークを経由してソフトウェアを提供するサービス

- PaaS(パース:Platform as a Service)…プラットフォームをネットワーク経由で提供するサービス

- IaaS(イアース:Infrastructure as a Service)…サーバー(インフラ)をネットワーク経由で提供するサービス

診療所で利用されるクラウド型電子カルテは、1つ目のSaaSに分類されます。インターネットに接続できる環境があれば、外出先でも必要なときに電子カルテなどの情報にアクセスすることができます。自宅や患者宅、介護施設など診療所の外であっても、スマートフォンやタブレットがあれば、カルテを確認したり、書き込んだりすることができます。

また、クラウド型電子カルテは、システムに関するサーバーを院内に設置することはなく、システム全体を利用者全員でシェアするという考え方のため、価格を抑えることも可能です。現在、在宅医療だけでなく新規開業などでも導入が進んでいます。

電子カルテのクラウド型・オンプレミス型・ハイブリッド型の比較

先述したように、電子カルテのシステムの種類には、「オンプレミス」と「クラウド」、「ハイブリッド」があります。

オンプレミスは、電子カルテのデータを保存するサーバーを院内に設置するシステムです。オンプレミスは、自院だけで活用するため自由度が高く、自院独自のシステムをつくることができます。

クラウドは、インターネットなどネットワークに接続されたサーバーにデータを保存するシステムです。インターネットに接続できればどこからでも作業ができます。ただし、停電やネットトラブルなどによりインターネットに接続できないと電子カルテは利用できません。

ハイブリッドは、院内のサーバーとクラウド上のサーバーにデータを保存するシステムです。院内のサーバーが接続できなくなったときは、クラウド上のアプリケーションに切り替えることができます。

| オンプレミス | クラウド | ハイブリッド | |

|---|---|---|---|

| サーバー | 院内に設置 | 企業サーバを利用 | 院内/企業サーバ併用 |

| 端末 | 基本は指定だが、最近は選べるように | スペックを満たしていれば自由に選べる | スペックを満たしていれば自由に選べる |

| 利用場所 | 基本は院内、外部に持ち出す場合は別途設定 | インターネットがつながればどこでも可能 | 外部に持ち出す場合は別途設定 |

| インターネットセキュリティ | インターネットにつながない場合は、外部からの侵入の脅威はない | インターネットにつなぐ場合アンチウィルスやファイアウォールなどの対策が必要 | インターネットにつなぐ場合アンチウィルスやファイアウォールなどの対策が必要 |

| ネットトラブル | 影響あまりなし | 影響あり | 随時切り替えて利用 |

| スピード | サーバに依存 | 回線速度に依存 | サーバに依存 |

| カスタマイズ | 自由度が高い | ほとんどできない | ある程度の自由度はある |

| 設置・操作指導 | パッケージに含まれる | 別料金 | パッケージに含まれる |

| 連携 | システムや医療機器との連携実績は多い | システムや医療機器との連携実績は少ない | システムや医療機器との連携実績は多い |

| 価格 | パッケージ価格(イニシャル+ランニング) | サブスクリプションモデル(月額定額) | パッケージ価格(イニシャル+ランニング) ※ソフトはサブスクリプションモデルのケースあり |

| リプレイス | OSのバージョンアップに合わせて買い替え(5年~6年) | ハードのみ定期的に買い替え | ハードのみ定期的に買い替え |

| クライアント数 | クライアントごとにソフトが必要 | 同時アクセスする端末数で設定 | クライアントごとにアプリが必要 |

| サポート | 訪問、リポート、電話、FAX | オンライン(訪問は別料金) | 訪問、リポート、電話、FAX |

電子カルテの普及率

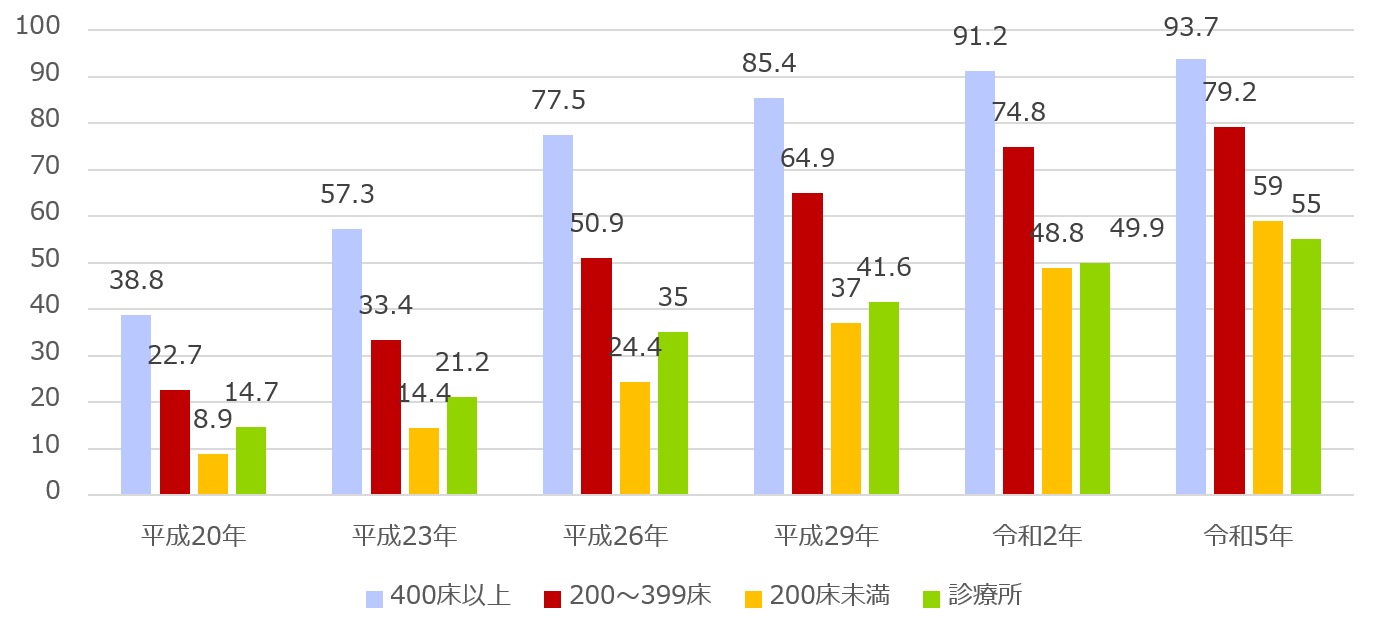

厚生労働省の調査によると、2023年の一般病院の電子カルテ普及率は65.6%、一般診療所では55.0%でした。以下、詳しい調査結果です。

(出典)厚生労働省「電子カルテシステム等の普及状況の推移」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000938782.pdf)より作成

一般病院の病床別に見ると、400床以上では93.7%と高く、一方で、200床未満の小規模な病院では59.0%と普及が遅れていることが分かります。

厚生労働省は、導入が遅れている200床以上の一般病院や一般診療所の普及を促すための施策を実施し、2030年には概ね全ての医療機関で導入が進むことを目標としています。

クラウド型電子カルテは院外での作業が多く、スピードの影響が少ない「在宅医療」を中心に普及が進んできました。なぜなら、在宅医療はその日に会計処理がなく(月1回の会計処理)、1日の訪問患者数も10人程度のため、それほどスピードが求められないためです。

一方で、診察のたび、毎回会計処理が必要な「外来医療」では、スピードが安定しているオンプレミス型を導入するケースが一般的でしたが、クラウド技術の進歩によって、外来でも初期のシステム投資を押さえたい「新規開業」を中心に導入が進んでいます。

外来医療では、よく使用する処方、処置、検査、画像などのセット化がスピードアップにつながります。瞬時に行えるカルテ記載とオーダー指示、病名検索など、カルテ作成にかかる業務の全てをセット化することも少なくありません。

自院にとって、効率的で安心かつ質の高い医療サービスを提供するためには、クラウド型・オンプレミス型・ハイブリット型いずれの電子カルテが適しているかよく検討し、ICT活用を推進することが重要です。

クラウド型電子カルテの導入メリット

診療所はクラウドに対してどんな期待を持っているのでしょうか。たとえば、「導入コストの低下」や「システムの院外への持ち出し」、「デバイスフリー」、「障害・災害対策」、「多職種間連携、地域連携」などが挙げられます。

サーバー設置不要のため導入コストが低い

クラウドサービスは院内にサーバーを設置せずに、企業が保有するサーバー上のシステムを多数のユーザーでシェアをするという性格から、「導入費用の低下」が期待できます。

院外に端末を持ち出せる

クラウドサービスは、インタ―ネットに接続できる環境があれば、どこでも使用可能になるため、電子カルテを院外に簡単に持ち出すことが可能になります。在宅医療やオンライン診療の普及が進む現在、システムを院外に持ち出すニーズは増えています。

電子カルテを院外に持ち出す方法は、「データを抜き出す」「リモートで院内のサーバーにアクセスする」「クラウドで電子カルテを使用する」といった3つの方法が考えられます。

メディコムのハイブリット型電子カルテは、「往診端末」「リモートカルテ」を用意し、ニーズに対応しています。

デバイスフリー

タブレットやスマートフォンなどのモバイル端末の急速な普及に伴い、モバイル端末を気軽に利用したいというニーズも増えています。クラウドサービスであれば端末を自由に選べる(デバイスフリー)のではないか、と期待しているのです。

メディコムは、それらのニーズに応えるために、「タブレット医療支援ソフト」を用意し、院内・院外を問わずモバイル端末の利用が可能です。

更新・変更が簡単

クラウド型電子カルテは、企業のサーバーを利用した仕組みであるため、定期的な更新・変更作業を簡単に行うことが可能です。月々発生する新規医薬品の採用や定期的に行われる診療報酬改定、システムのバージョンアップの作業などに係る時間が大幅に短縮します。従来のオンプレ型にみられたシステム更新のためのインストール・バージョンアップという作業がなくなり、リアルタイムに自ら行えることがメリットです。

クラウド上サーバーによる障害・災害対策

我が国は毎年のように地震や水害などの自然災害に見舞われており、いつそのような被害にあうか分かりません。そのような災害への備えとして、クラウドサービスを選ぶケースもあるでしょう。

メディコムの「Medicom Cloud運用継続サービス」を活用すれば、自然災害の備えが可能となります。自動的にクラウド上のサーバーにバックアップを行いますので、災害などで電子カルテのデータが消失することはありません。

地域連携、多職種間連携

政府は地域包括ケアシステムの構築として、各地で地域連携ネットワークを構築しています。また、将来的には「全国医療情報プラットフォーム」の構築の準備が進められています。

在宅医療では、医師、看護師、ケアマネージャー、薬剤師、セラピスト、介護支援員など様々な職種との情報共有が重要です。地域をあたかも大きな病院と見立て、緊密なやり取りを行っていく必要があるのです。

地域連携ネットワークの多くがNECの「ID・Link」と富士通の「Human Bridge」を利用しています。メディコムはどちらのシステムとも連携可能ですので、地域連携のネットワークに速やかに対応できます。また、政府の医療DX政策に対しても順次迅速に対応を行っています。

クラウド型電子カルテの導入デメリット

クラウド型電子カルテを診療所に導入することで、さまざまなメリットをもたらしますが、デメリットもあります。導入前にメリットだけではなく必ずデメリットも把握しましょう。

インターネット接続が必須

クラウド型電子カルテのデメリットの1つとして、インターネット接続が必須であることが挙げられます。なぜなら、電子カルテを使用する時、インターネットに接続してデータを確認するためです。

クラウド型電子カルテは、カルテ入力時に、パソコンやタブレットを使いインターネット上のサーバーにアクセスして利用します。インターネットの接続状況が安定し、且つ、一定程度のスピードが確保できなければ効率的に活用できません。インターネットスピードに依存するというデメリットがあります。

月額費用でトータルコストが膨大の可能性

他のデメリットに、月々の費用が嵩む可能性があります。クラウド型は企業のサーバーを利用するため、保守料とは別に利用料が発生するのです。たとえば、企業のサーバーを使う場合はメンテナンスや更新作業などを含めたシステム利用料を支払わなければなりません。クラウド型は診療所内に設備を整える必要が無い分、定期的に費用が発生します。

操作時に反応が遅いと感じる場合がある

クラウド型電子カルテは、院内にサーバーを設置しているオンプレミス型に比べて、操作時に反応が遅いと感じる場合があります。クラウド型は、データ更新時にクラウドサーバーを使用するため、インターネット回線やサーバーの性能などによって、多少タイムラグが生じる可能性があります。

クラウド型電子カルテを導入する際は、実際にデモなどで操作性を確かめる際に、できるだけ実際の環境に合わせて、自ら操作して確認することをおすすめします。

クラウド型電子カルテの普及

現在はクラウド技術の進歩や世の中の潮流でクラウドサービスが一般的になり、外来医療でも新規開業を中心に導入が進んでいます。これまで院内で安定的なスピードで使用したい「外来医療」では、スピードが安定しているオンプレミス型が主流でしたが、新規開業などシステム投資を押さえたいと考える一定層からの要望により外来でも利用が進んでいるのです。

スピードが求められる外来医療では、電子カルテの入力をスピードアップさせる工夫は必要です。たとえば、よく使用する処方、処置、検査、画像などをセット化することでスピードアップが図れます。できるだけ素早くカルテの記載をしたい外来医療の現場では、カルテ記載とオーダー指示、そして病名など、カルテ作成にかかる業務の全てをセット化することさえあります。

昨今では、医師の負担軽減の観点から電子カルテ操作を医療クラークに代行させるケースもあります。いかに医師から電子カルテの負担を取り除くかが重要であることが分かる事例です。

現場を知り尽くしたインストラクターが良きパートナーに

多くの患者を診察する外来医療では、できるだけ電子カルテの操作を簡単に行う必要があります。電子カルテ操作を簡単にするためには、現場を十分に理解した「インストラクター」と実際の運用をイメージしながら、しっかりと相談をしながら、最適なセットを作ることが大切なポイントです。もし仮に、医師自らが電子カルテのセッティングを行う場合は、膨大な時間とシステム運用に関する知識が必要になります。

様々な現場を経験し、運用を熟知したインストラクターとともに電子カルテを作り上げることが、電子カルテの安定稼働に向けての近道であり、ストレスなく電子カルテを利用する秘訣と言えるでしょう。長年の実績のある電子カルテメーカーのインストラクターは快適な電子カルテライフをサポートしてくれることでしょう。

外来医療は様々な周辺システムとの連携が重要に

外来医療では電子カルテを単独で利用するケースはほとんどありません。いまでは、「画像ファイリングシステム(いわゆるPACS)」をはじめ、「外注検査」「Web予約システム」「Web問診システム」「自動精算機・セミセルフレジ」「キャッシュレス決済システム」「オンライン診療システム」などの周辺システムと電子カルテを連携して使用することが一般的です。

外来医療では、様々な周辺システムとトータルな連携が必要になっています。仮にシステム同士の連携ができなければ、システムごとに患者登録をしなくてはならず、業務効率を著しく損ないます。このシステム間連携については、過去の接続実績に依存するため、長年の実績のある電子カルテメーカーが得意とするところです。

クラウド型電子カルテについてよくある質問

クラウド型電子カルテのセキュリティは大丈夫でしょうか?

クラウド型電子カルテのデータは、外部から判読できないよう暗号化され、サーバーに保存・管理されます。また、パソコンとサーバー間の通信も暗号化され、外部から改ざんされにくくなっています。

さらに、クラウド型電子カルテは、セキュリティ対策が厳重です。不正アクセスが検出された場合、不正侵入を監視する不正侵入検知システム(IDS)によって、サーバー管理者に通知されます。ファイアウォールは、外部からの不正アクセスをブロックし、データを守ります。

クラウド型電子カルテの費用相場はどれくらいでしょうか?

クラウド型電子カルテの費用相場は、月額利用料1万〜4万円程度です。導入にあたって、新しくパソコン機器を購入するのか、既存の院内のパソコンを利用するかによって費用が異なります。

一般的に安価に利用できるクラウド型電子カルテですが、サポートやオプションなど、求める機能によって導入費用は異なるため、具体的な費用はメーカーや業者へ相談が必要です。