目次

地域包括ケアシステムとは

地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで続けられるよう支援する包括的な体制を指します。

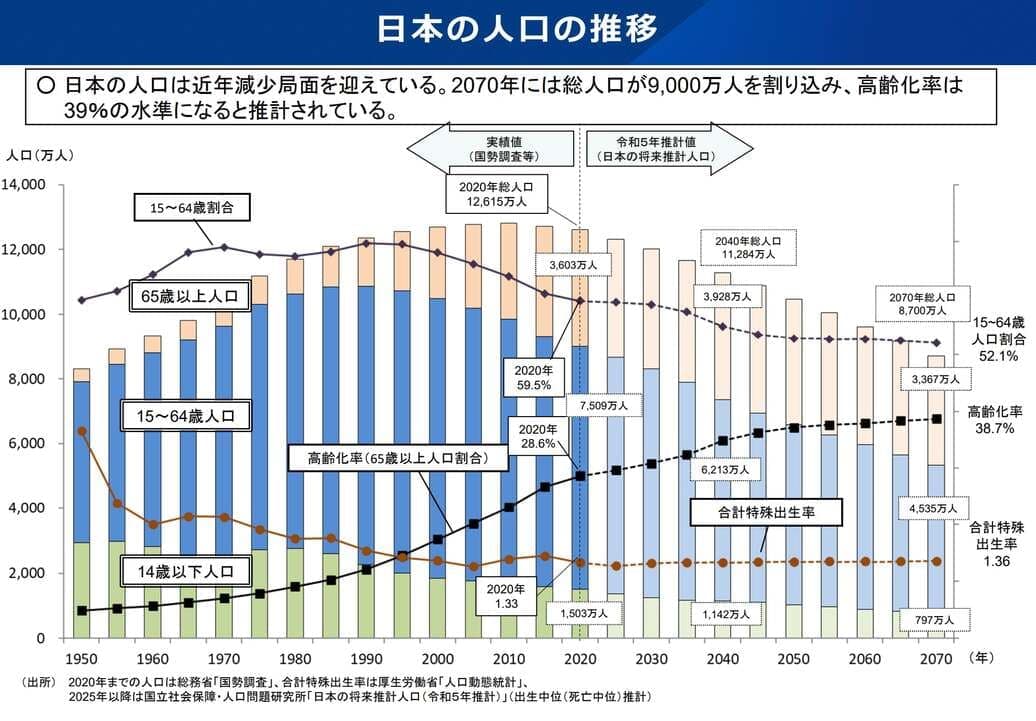

2025年問題として知られるとおり、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となることで、医療と介護のニーズはこれまで以上の高まりが予想されます。また、厚生労働省の資料では、高齢化率は右肩上がりの傾向が続き、2070年には38.7%に達する見込みです。

出典:厚生労働省「日本の人口の推移」(https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001483746.pdf)

急激な変化に対応するため、各自治体は3年ごとに策定する介護事業計画において、地域包括ケアシステムの推進を重点施策として位置づけています。

具体的な中身について、以下より解説します。

5つの構成要素

地域包括ケアシステムは「介護」「医療」「予防」「住まい」「生活支援・福祉サービス」の5つの要素で構成されています。

それぞれの要素に含まれている内容は、以下のとおりです。

| 構成要素 | 内容 |

|---|---|

| 介護 | 訪問介護・通所介護・短期入所生活介助などの居宅サービスや、特別養護老人ホームなどの施設サービス |

| 医療 | かかりつけ医による日常的な医療提供、急性期病院での専門治療、訪問診療などの在宅医療 |

| 予防 | 介護予防事業、健康づくり活動、生活習慣病の予防・管理 |

| 住まい | 高齢者向け住宅の整備、住環境の改善、バリアフリー化の推進 |

| 生活支援・福祉サービス | 配食サービス、見守り活動、移動支援、権利擁護などの多様な支援 |

各要素が相互に連携することで、高齢者の多様なニーズに対応できる体制を構築しています。単独のサービスではなく、包括的な支援体制として機能することが重要です。

4つの助

5つの構成要素を踏まえて、「自助」「互助」「共助」「公助」の4つの助の連携により、持続可能な地域包括ケアシステムを実現させています。

それぞれが意味する具体例は、以下のとおりです。

| 助の種類 | 意味するもの | 具体例 |

|---|---|---|

| 自助 | 自分でできることは自分で行う | セルフケア、健康管理、介護予防への取り組み |

| 互助 | 家族や近隣住民同士の支えあい | 家族による介護、近所での見守り、ボランティア活動 |

| 共助 | 介護保険などの社会保険制度 | 介護保険サービス、医療保険による医療サービス |

| 公助 | 税財源による公的サービス | 生活保護、措置による高齢者福祉サービス |

地域包括ケアシステムへの対応で得られるメリット

地域包括ケアシステムへの対応は、医師にとって複数のメリットをもたらします。とくに、在宅医療の強化は高齢化社会における医療ニーズの増加に応える重要な取り組みです。開業医と勤務医、それぞれの立場で得られる具体的なメリットを解説します。

開業医にとってのメリット

開業医にとって最大のメリットは、診療報酬の増収と経営安定化です。在宅療養診療所の届出を行うことで、往診料に対する加算や在宅時医学総合管理料の算定が可能になります。

具体的には、往診料は通常の720点に加えて夜間・深夜の加算が適用され、在宅時医学総合管理料は月に1回、有床の場合で最高5,385点、無床の場合で最高4,985点が算定できます。(2025年6月時点)

また、かかりつけ医として地域包括ケアの中核的な役割を担うことで、患者さんや地域からの信頼度向上が期待できます。多職種連携や医療・介護連携の窓口として機能すると、より多くの患者さんから頼られる存在として患者数の安定確保につながるでしょう。

勤務医にとってのメリット

勤務医にとっては、地域との顔の見える関係構築により信頼度向上が図れます。病院内だけでなく、在宅医療や介護施設との連携を通じて、地域全体から信頼される医師として認識されます。

とくに、地域連携室での業務や退院サマリー作成時において、患者さんの退院後の生活環境や介護サービスの状況を踏まえた記載ができるようになり、より質の高い医療連携の実現が可能です。

さらに、急性期医療の前後における患者さんの生活状況や社会的背景に触れると、診療以外のスキルや知見が蓄積されます。退院調整や在宅復帰支援、ご家族との調整など臨床以外の経験を積むことで総合的な医療のスキル向上につながります。

また、地域医療の実情を深く理解すると、将来的に開業を検討する際にも地域のニーズを把握したうえで準備できるためスムーズです。

開業を見据えた医師のキャリアパスについては、以下の無料セミナーを配信しています。事例を交えて解説しているため、ご覧ください。

セミナーはこちらから:これからの医師のキャリア選択と開業の選択肢

地域包括ケアシステムの概要を踏まえて何をすべきか

地域によって高齢化率や医療機関の分布、介護施設の整備状況などが異なるため、地域特性に応じた取り組みが求められます。

最初に取り組むべきは、地域の医療資源と介護資源に関する情報収集です。近隣の医療機関や介護施設、訪問看護ステーション、薬局の所在地や提供しているサービスを把握すると患者さんに最適な連携先が提案できます。

とくに、開業医においては限られた人材で多職種連携を進める必要があるため、院長先生自らが定期的な情報交換会への参加や退院時カンファレンスなど、積極的にコミュニケーションを取る姿勢が求められます。

ウィーメックスはIT/DXにより地域連携を後押し

地域包括ケアシステムにおける多職種連携を推進するためには、診療情報の効率的な運用と共有が欠かせません。ウィーメックス株式会社では、電子カルテシステムや診療支援ソリューションの提供を通じて、医療機関のIT・DX化を後押ししています。

たとえば、クラウド型電子カルテのMedicom クラウドカルテは、環境に依存せずアクセスできるため、診療データの一元管理と多職種との情報共有を効率化します。また、レセプト管理機能も統合しており、診療報酬の算定効率化も同時に実現可能です。

さらに、Medicom 診療支援では、予約・問診管理の最適化により、地域連携により多くの時間を割けるよう支援しています。

Medicom クラウドカルテの詳細についてはこちら:クリニック向けクラウド型電子カルテシステム Medicom クラウドカルテ

Medicom 診療支援の詳細についてはこちら:Web予約・問診管理システム Medicom 診療支援

まとめ

地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けるための包括的な支援体制です。1つの医療機関、一人の医師の視点ではなく、多職種連携による持続可能な形が求められています。

オフラインでの顔の見える関係構築とIT・DXの活用により、より医師として信頼される可能性は十分あります。まずは、ご自身の周辺環境にある地域連携の情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。

もし、IT・DXについてお困りのことがありましたら、ウィーメックス株式会社にお任せください。