目次

電子カルテ情報共有サービスとは

電子カルテ情報共有サービスは、全国の医療機関や薬局で患者さんの医療情報を電子的に共有できる仕組みです。従来の紙媒体による情報共有から、デジタル化された医療情報の共有によって生じる変更の概要をお伝えします。

サービスの概要

電子カルテ情報共有サービスで提供される主なサービスと、各サービスの詳細は、以下のとおりです。

| サービス | 詳細 |

|---|---|

| ①診療情報提供書を電子で共有できるサービス(退院時サマリーについては診療情報提供書に添付) |

紹介先医療機関は、すぐに診療情報提供書を閲覧することが可能になり、医療機関間の情報連携が効率よく行えるようになります。 診療情報提供書には必要に応じて退院時サマリー等を添付することが可能です。 |

| ②各種健診結果を医療保険者及び全国の医療機関等や本人等が閲覧できるサービス | 医療機関が電子カルテ情報共有サービスに健康診断結果報告書(以後、健診文書)を登録することで、迅速に健診結果をマイナポータルで本人が閲覧できるほか、全国の医療機関等及び加入する医療保険者等が取得・閲覧できる仕組みです。 |

| ③患者さんの臨床情報(6情報)を全国の医療機関等や本人等が閲覧できるサービス |

(傷病名・検査・感染症・アレルギー等・処方)を全国の医療機関等や患者さんが取得・閲覧できる仕組みです。 他の医療機関において診断された傷病名やアレルギー、検査結果を迅速に確認できることで、救急医療等の日常の診療に活用されるほか、災害時に避難先の医療機関等で病名やアレルギーの情報などの必要な医療情報が確認できます。 |

| ④患者サマリーを本人等が閲覧できるサービス |

医師から患者さんに対して提供される療養上のアドバイスをマイナポータルから閲覧できる仕組みです。 アドバイスを行った傷病名や検査結果、処方情報等が見やすい形で提供されるため、自身の病気の状況の把握やアドバイスに基づいた生活習慣改善に役立てることが可能です。 |

出典:厚生労働省「電子カルテ情報共有サービス概要案内」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001457777.pdf)

4つのサービスにより、患者さんの医療情報を包括的に管理・共有できるようになります。

現在からの変化

電子カルテ情報共有サービス導入による最大の変化は、自院の電子カルテ情報を他院へ電子的に共有できるようになる点です。

従来の紙媒体での印刷や手渡しの手間が大幅に削減されます。また、オンライン資格確認システムと比較して、共有可能な情報の範囲がより拡大します。2025年から動きが本格化し、将来的には禁忌薬剤の確認機能に加え、検査結果に基づく傷病名の提案や処置・検査項目の候補提案なども実現される可能性があります。

実現に向けて、標準規格「HL7 FHIR(エイチエルセブン ファイアー)」への対応は必須です。政府は形式の共通化に向けて、各メーカーに標準規格採用を働きかけています。つまり、標準規格を導入しなければ、電子カルテ情報共有サービスを活用できないと言い換えられます。

なお、2026年度以降に診療報酬の共通算定モジュール(マスタ・計算ロジック)の実装と標準型電子カルテの提供も予定されており、医療DXの流れはさらに加速するでしょう。まずは、標準化された電子カルテの導入が医療機関に課せられる第一歩です。

2025年度以降に予定されているスケジュール

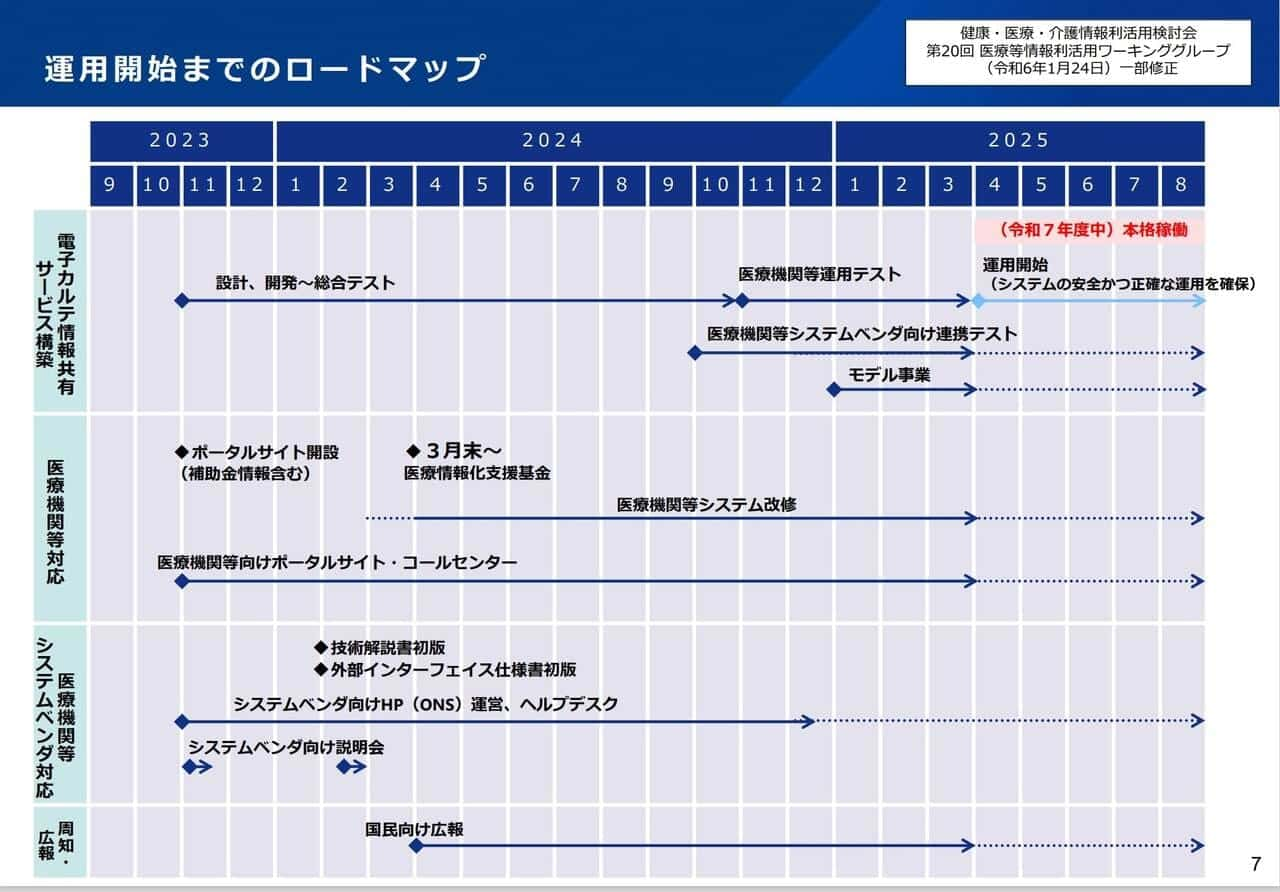

電子カルテ情報共有サービスは2025年1月以降にモデル事業が開始され、年度内の本格稼働が予定されています(以下ロードマップ)。

出典:厚生労働省「電子カルテ情報共有サービスについて(令和6年9月30日第183回社会保障審議会医療保険部会)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001309907.pdf)

推進計画は5つの主要な取り組みで構成されており、医療DXの実現に向けた包括的な改革が進められます。

- マイナ保険証への移行

- 全国医療情報プラットフォーム構築

- 電子カルテ情報の標準化

- 診療報酬改定DX

- 社会保険診療報酬支払基金の改組(医療DXの運用母体として)

2025年度に医療現場へ関係する内容としては、以下4点が予定されています。

- 電子処方箋の導入100%達成

- 3文書6情報の共有開始

- 標準型電子カルテα版の提供開始

- 共通算定モジュールα版の提供開始

電子カルテ情報共有サービスによるメリット

電子カルテ情報共有サービスは、医療機関と患者さん双方にとって大きなメリットをもたらします。とくに重要なのは、場所を問わず医療情報を閲覧できるようになる点と、診療情報提供に関する手間・コストが減る点です。それぞれの詳細内容を解説します。

場所を問わず医療情報を閲覧できるようになる

患者さんの傷病名や検査結果等を必要時に把握できるため、救急や災害時の安全な診療に役立ちします。また、地域における機能分化と連携がさらに進み、医科歯科連携、病院・在宅・訪問看護との連携も強化されます。

情報の共有により重複検査も避けられるため、結果として患者さんの身体的・経済的負担も軽減できるでしょう。

診療情報提供に関する手間・コストが減る

診療情報提供書の電子的共有により、事務コストが大幅に削減されます。具体的には、以下のような効果が期待できます。

- 従来の紙ベースでの作成・印刷・郵送などの手間がなくなる

- 3文書6情報の共有により問診等の効率化が図れる

- 他の医療機関の情報を正確に把握できるため、診療の質向上に寄与する

- 業務手順の効率化により患者さんの待ち時間が短縮する

- 手書き書類による業務負担が軽減できる

電子カルテ情報共有サービスの運用手順

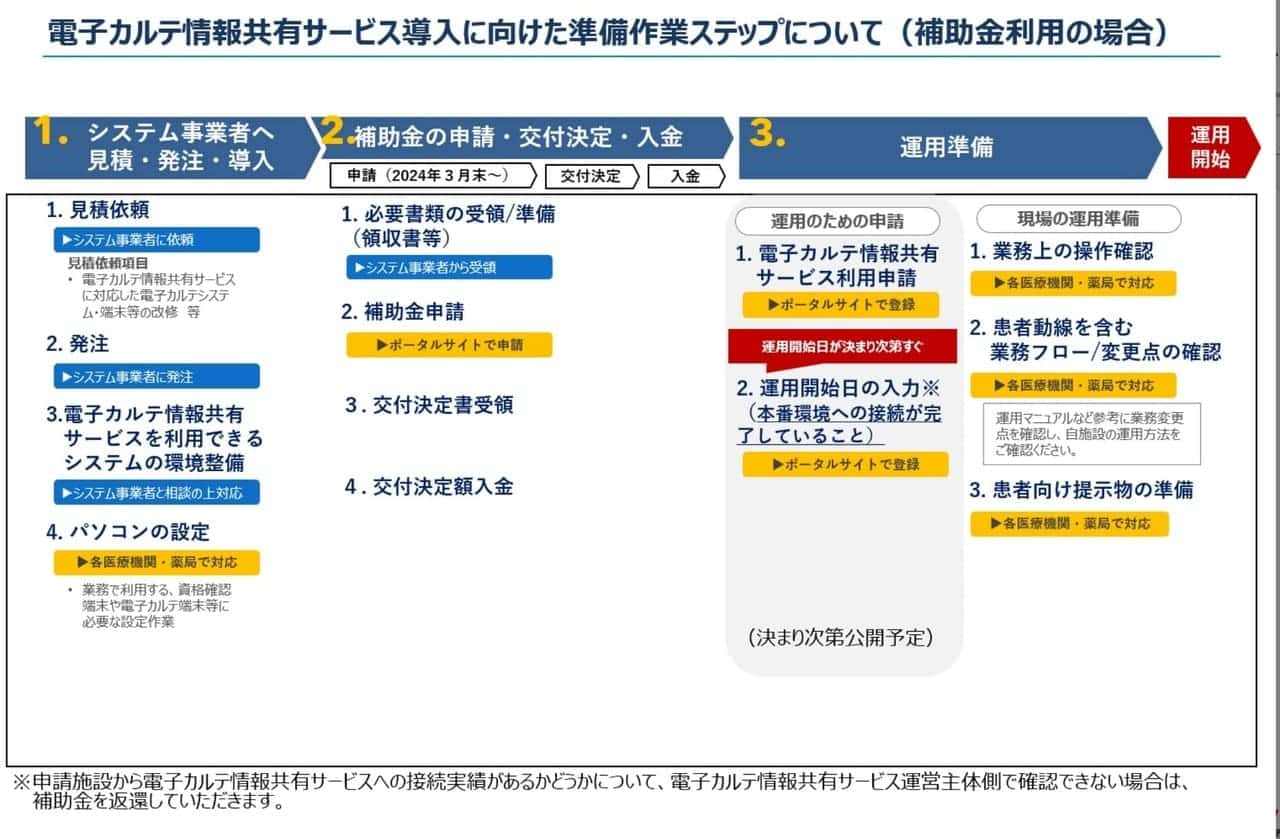

電子カルテ情報共有サービスの導入は、以下4つのステップで進められます(補助金利用の場合)。

- システム事業者への見積もり・発注・導入

- 補助金の申請・交付決定・入金

- 運用準備

- 運用開始

各ステップの詳細については、医療機関等向け総合ポータルサイトで以下のように提示されています。

出典:医療機関向け総合ポータルサイト「電子カルテ情報共有サービスの導入・運用方法」(https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010241)

今後、同ポータルサイトにて「準備作業の手引き」が公開予定です。具体的な作業内容などに関するガイダンスとして活用できるでしょう。

電子カルテ情報共有サービスの費用・補助金

ここからは、実際に電子カルテ情報共有サービスが導入される際の費用と補助金について、お伝えします。

費用

開発費用は国の全額補助となるため、医療機関の負担はありません。一方、運用費用についてはシステム保守管理費・クラウドサービス利用料・回線利用料などが継続的にかかる見込みです。

なお、標準規格に対応する電子カルテシステムの導入費用や健診部門システムとの連携費用については、別途補助金が用意されています。

運用費用が具体的にどの程度になるのかは、医療機関の規模やシステムの利用状況によって変動するため、事前にシステム事業者へ確認しておくとよいでしょう。

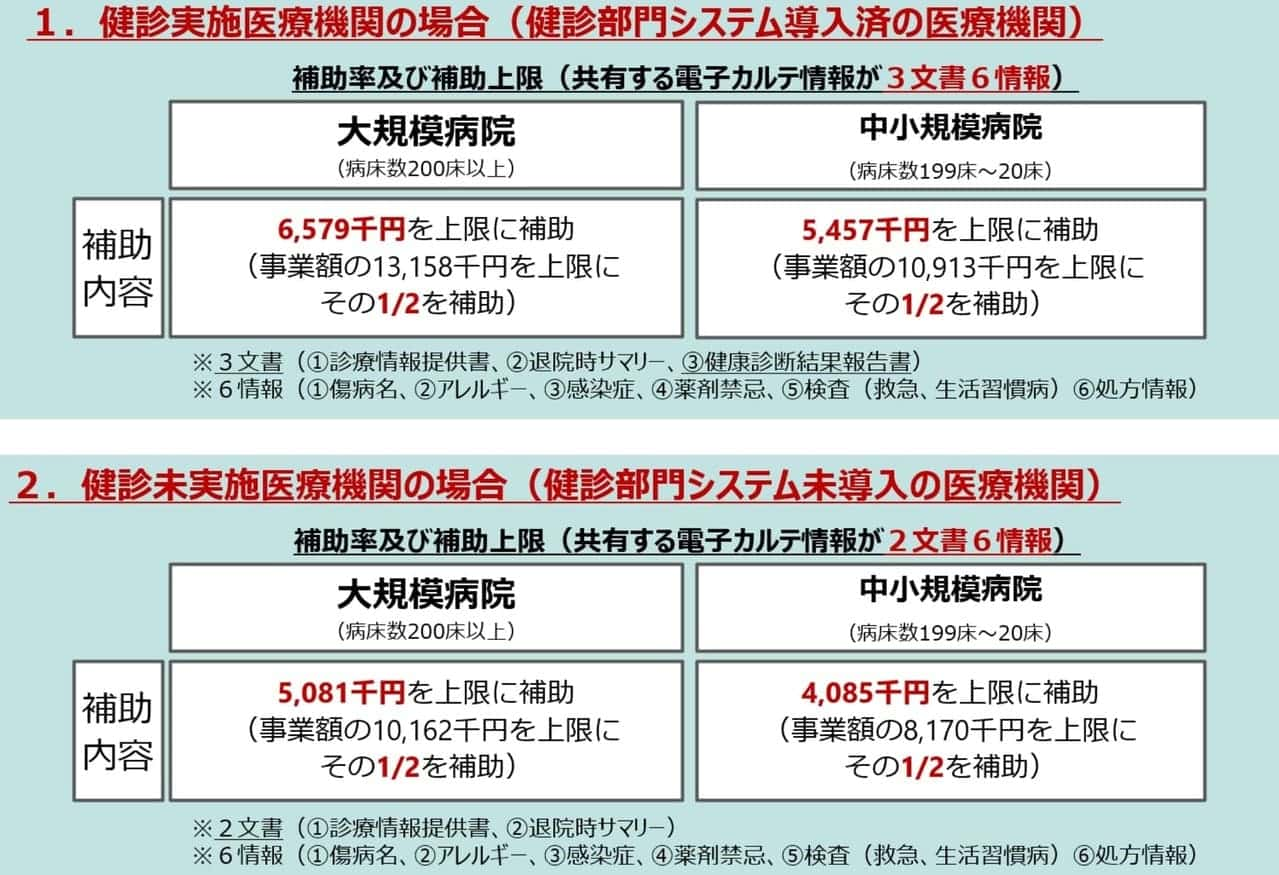

補助金

電子カルテ情報共有サービスに関する補助金の対象は病院(200床までの中規模病院と200床以上の大規模病院)です。具体的には、健診を実施している医療機関と未実施の医療機関で補助内容が異なります。

それぞれの補助率と上限額は、以下のとおりです。

出典:医療機関等向け総合ポータルサイト「電子カルテ情報共有サービスの導入に係る補助金」(https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010765#item19)

ウィーメックスは電子カルテ情報共有サービスに対応しているベンダー

電子カルテ情報共有サービスの稼働を契機に、電子カルテ導入を検討される医療機関もあるでしょう。ウィーメックス株式会社は、医療業界のために尽くすという志のもとに日本初の医事コンピューターを発売して以来、オンライン請求義務化、オンライン資格確認、電子処方箋など、政策や時流の変化にも迅速に対応し、製品をアップデートしています。

製品ラインナップとして、クラウド型電子カルテ「Medicom クラウドカルテ」、ハイブリッド型電子カルテ「Medicom-HRf Hybrid Cloud」を用意しております。政策変更への迅速な対応力と充実したサポート体制により、医療DXの推進をトータルでサポートいたします。詳細な製品情報については製品ページでご確認ください。

クラウド型電子カルテはこちらから:クリニック向けクラウド型電子カルテシステム Medicom クラウドカルテ

ハイブリッド型電子カルテはこちらから:クラウド活用型電子カルテシステム(医事一体型)Medicom-HRf Hybrid Cloud

電子カルテ情報共有サービスに関するFAQ

ここからは、サービス稼働に際して抱かれるFAQを4つ紹介します。

クリニックは補助の対象外ですか?

クリニック(診療所)については、経済産業省の「IT導入補助金」の活用が推奨されています。診療所においても患者情報の共有によるメリットは大きく、地域医療連携の強化に貢献できます。具体的な補助内容については、以下の記事でも解説しているため、ご覧ください。

参考記事:【2025年】診療所の電子カルテ導入に使える補助金完全ガイド

患者さんの同意なしに情報が閲覧できてしまうのでしょうか?

3文書6情報を提供する都度の患者さんの同意取得は不要です。ただし、他の医療機関等が登録した情報を閲覧する際には患者さんの同意が必要です。

現在の電子カルテベンダーが対応していない場合はどうすればよいですか?

現在の電子カルテベンダーが標準規格に対応していない場合、まずはベンダーに対応予定を確認しましょう。アップデートや改修により対応可能になる場合があります。

電子カルテ情報共有サービスに対応しないと診療報酬に影響がありますか?

2024年度診療報酬改定で新設された「医療DX推進体制整備加算」では、2025年9月までに電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制が施設基準として定められています。

2026年度以降の診療報酬改定では、さらなる医療DXの推進に連動した報酬体系の見直しが考えられるため、早期対応をおすすめします。

まとめ

電子カルテ情報共有サービスは、2025年1月以降のモデル事業開始から本格的な稼働が予定されています。全国の医療機関で患者情報を電子的に共有できるため、救急・災害時の安全な診療実現や、事務コスト削減などのメリットが考えられます。

医療DXの波に乗り遅れないためにも、まずは導入している・導入予定の電子カルテが対応しているかどうかの確認から始めてみてはいかがでしょうか。

ウィーメックス株式会社は、電子カルテ情報共有サービスのような政策をはじめ、経営に役立つコンテンツを配信しています。会員限定のセミナーやコラムなども取り揃えているため、以下よりご活用ください。

無料会員登録はこちらから:会員登録