目次

医師の働き方改革による変化とは

2024年4月から医師の働き方改革が本格施行され、医療現場に大きな変化をもたらしています。たとえば、医師事務作業補助者の増員とタスクシフトにより、医師の残業時間を平均で10時間削減に成功し、メディアに取り上げられた急性期病院があります。

一方で、全国医師ユニオンの調査では、多くの医師が「現場の実態を反映していない」と回答しており、とくに地方の医師不足地域では「限られた医師数で24時間体制の医療を維持できるのか」との懸念が広がっているのも実態です。

プラスとマイナス、双方に影響をもたらしている働き方改革だからこそ、今一度ご自身のなかに落とし込んでおく必要がある制度といえるでしょう。

働き方改革の概要

医師の働き方改革とは「医師の健康確保」と「医療の質・安全の担保」の両立を目指すもので、単に労働時間を制限するだけでなく、医療提供体制全体の効率化と持続可能性の向上が目的です。

2019年に施行された働き方改革関連法により、一般の労働者には時間外労働の上限規制が導入されましたが、医師については2024年4月まで5年間の猶予期間が設けられていました。猶予期間が終了し、医師にも時間外労働の上限規制が適用されています。

勤務先に対して労働時間短縮計画作成が義務付けられ、「時間外・休日労働時間の上限」「勤務間インターバル」も設けられました。しかし、やむを得ず高い上限時間を適用する制度も創設されており、労働時間に変化を感じていない方も多いのが実態です。

時間外労働の上限規制の具体的な数値と例外

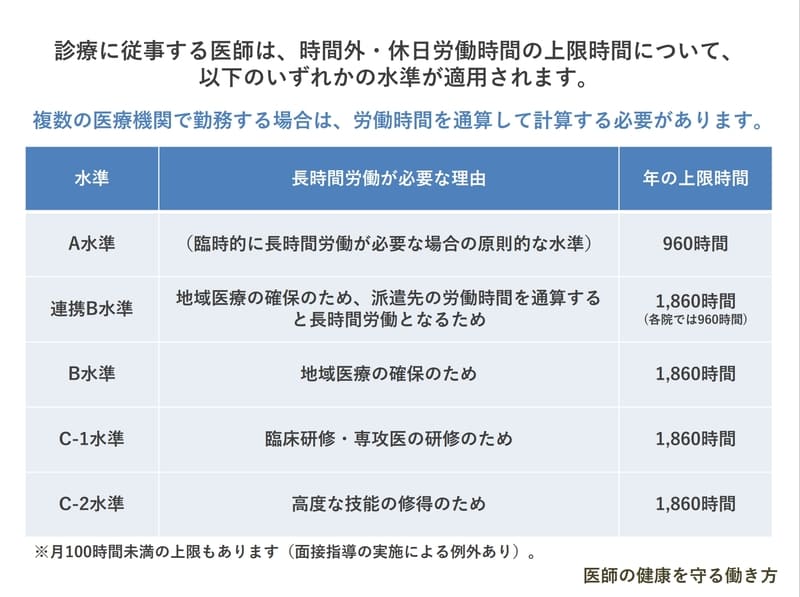

勤務医の時間外労働には明確な上限が設けられ、A・B・Cの 3区分に分けられています。各水準には適用対象と上限時間が定められており、医師自身が該当する水準を把握することは予期せぬトラブル防止のために必要です。

水準ごとの整理は、表のとおりです。

各水準は、現在勤務している医療機関の労働条件に基づいて適用されます。医療機関ごとに労働条件は異なるため、詳細はご自身で確認が必要です。

なお、患者さんの治療が目的とならない産業医や検診センターの医師は、一般労働者と同様の時間外・休日労働の上限規制(年間720時間)が適用されます。

A水準

A水準は、原則としてすべての勤務医に適用されるベースです。時間外・休日労働時間の上限は、年間960時間となっています。一般労働者の上限(年間720時間)よりも高く設定されていますが、医師の特殊性を考慮した結果を反映したものです。

なお、2035年度末までには、すべての医師がA水準の適用となることが政府目標として設定されています。

B水準

B水準には「連携B水準」と「B水準」の2種類があります。連携B水準は、勤務先以外の副業・兼業として地域医療を支える派遣先での勤務に適用されます。一方、B水準は、自院内での長時間労働が地域医療の確保のために必要な場合に適用されるものです。

両水準とも時間外・休日労働時間の上限は年間1,860時間と高く設定されていますが、あくまで暫定的な措置です。

各勤務先では、先生の労働時間短縮に向けた計画的な取り組みが求められています。今の状態が長く続くとは思わずに、変化を受け入れる姿勢が必要になるでしょう。また、勤務先がより働きやすい環境になるための働きかけも、状況を好転させるでしょう。

C水準

C水準は研修や技能習得を目的とした医師に適用され、C-1水準とC-2水準に分けられます。C-1水準は臨床研修医や専攻医が対象で、C-2水準は高度な技能を習得するために集中的な修練が必要な医師が対象です。

両水準とも時間外・休日労働時間の上限は年間1,860時間ですが、こちらも暫定的な措置です。将来的にはA水準の年間960時間に移行することが目指されています。

宿日直・アルバイトの取扱い

従来の慣行となっていた宿日直勤務と複数医療機関での勤務(アルバイト)の取扱いは、見直しが求められているポイントのためとくに注意が必要です。勤務スタイルに直接影響するため、正しい理解と対応が求められます。

宿日直の取扱い

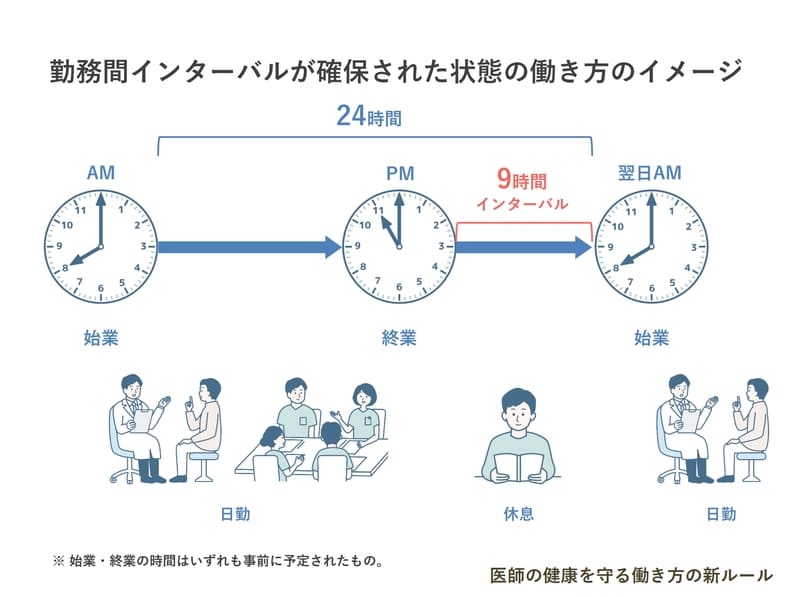

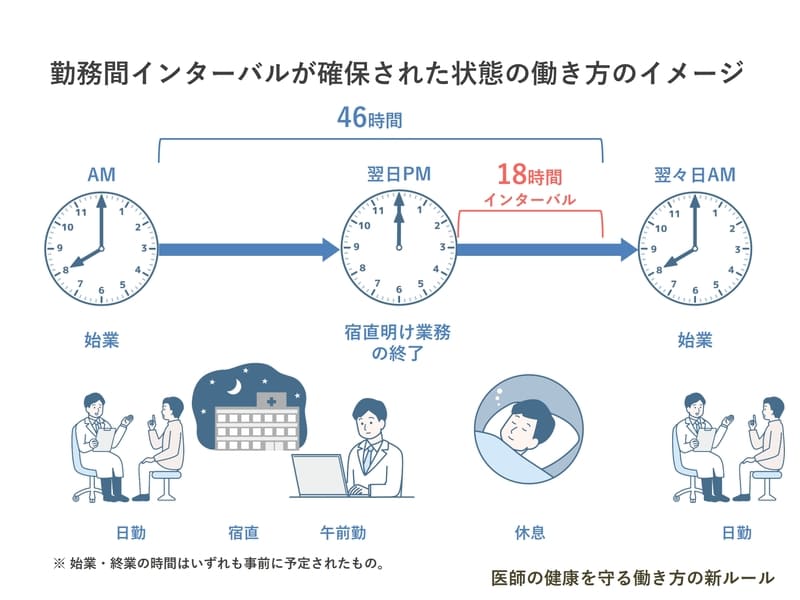

医師の働き方改革では、勤務間インターバル(休息時間)の確保が義務付けられています。従来のように当直明けの日に夜まで働いたり、2日連続で当直に入ったりする勤務形態は原則として認められなくなりました。イメージは図のとおりです。

具体的には、宿日直許可を取得していない医療機関での宿直勤務の場合、始業時刻から46時間以内に連続18時間の休息時間を確保する必要があります。たとえば、月曜朝から日勤・宿直勤務を行い、続けて火曜日も日勤に入った場合、水曜の始業までに18時間連続の休息を取るイメージです。

一方、労働基準監督署長から「宿日直許可」を取得している医療機関での宿日直の場合(夜間に十分な睡眠が取れる環境が整備され、実際の業務が少ない状態)であれば、翌日も通常通りの勤務が可能です。

アルバイトの取扱い

常勤先の勤務時間だけでなく、非常勤勤務や宿日直などのアルバイト先での労働時間もすべて合算して、時間外労働が計算されます。

たとえば、常勤先で月70時間の時間外労働をしていて、さらに他院でのアルバイト(月20時間)を行った場合、合計で月90時間の時間外労働としてカウントされます。通算時間が各水準の上限(年間960時間~)を超えないように、スケジュールの調整が必要です。

重要なのは、労働時間の申告は医師自身の責任で行うことが求められている点です。すべての勤務先に対して、他院での勤務状況を自己申告する義務があります。

現在のアルバイト先が宿日直許可を取得しているのか、基準を満たしているのかを確認したうえで、体に過度な負担のかからない兼業を検討しましょう。

働き方改革によるメリット

医師の働き方改革には、短期的な視点だとさまざまな課題や調整が必要ですが、中長期的には医師個人にとっても医療現場全体にとっても多くのメリットがあります。制度の趣旨を正しく理解し効果的に活用することで、疲弊しない医療提供体制の構築と個人のQOL向上の両立が期待できます。

ワークライフバランスが向上する

働き方改革によって時間外労働の上限が設定され、勤務間インターバルの確保が義務化されることで、医師自身のワークライフバランス向上が期待できます。

(ワークライフバランス向上によるメリットの例)

- 心身の健康状態が改善する

- 家族との時間が増加する

- 育児・介護と仕事の両立が可能になる

- 趣味や自己啓発の時間を確保できる

- 燃え尽き症候群のリスクが低減する

昨今、メンタルヘルスの不調や過労死などのニュースが少なくありません。医師自身の健康管理が、安定した医療提供の基盤になるといえるでしょう。

各職種が業務に集中できる環境を構築できる

働き方改革を機に、医療機関ではタスクシフト・タスクシェアが進み、各職種が本来の専門性を発揮できる環境構築が進んでいます。医師の業務負担が適正化されることで診療の質向上につながるだけでなく、他職種のスキルアップやキャリア発展にも好影響を与えているといえるでしょう。

(各職種の専門性発揮につながるメリット例)

- 医師は診療・診断に集中できる

- 看護師は特定行為などの専門性を発揮できる

- 医師事務作業補助者が医師に依頼していた事務作業を担当できる

- 薬剤師によるプロトコルに基づいた薬剤調整が可能になる

多職種チーム医療の推進により、一人の医師に依存するのではなく、チーム全体で患者さんを支える体制が整備されることで、より包括的で質の高い医療提供が可能になります。また、医師不足地域においても限られた医師数でより多くの患者さんに対応できる可能性が広がります。

働き方改革で医師が留意すべき点と対策

医師の働き方改革の中心的な課題は、医師個人にとっての実務的な影響と対応策です。制度変更により、日常業務・キャリア・収入・健康など、影響は広範囲におよびます。医師一人ひとりが自身の状況で最適な対応を取れるように、主要な留意点と具体的対策を解説します。

上限を超えると罰則の適用

時間外労働の上限超過は、医師個人ではなく勤務先の医療機関に対する罰則の対象となります。労働基準法第119条に基づく「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられる可能性があり、違反公表によって医療機関の社会的信用も大きく損なわれます。

そこで、医師が取るべき実践的な対策は以下です。

- 日記やスマホアプリを活用し、労働時間を記録・可視化する

-

自己研鑽と業務の線引きをしておく

任意参加の勉強会は自己研鑽に該当

業務指示された症例検討は労働時間 - 上記で確認した内容をもとに勤務先と労働時間の報告ルールを確認する

収入が減少する可能性がある

労働時間制限による最大の影響の一つが収入減少です。日本消化器外科学会の調査(2023年)では、医師の62.1%が主たる勤務先以外からの収入があり、その理由として「金銭のため」が82.9%を占めています。

医師としてのスキル向上はもちろん、プライベートの部分でも固定支出がかさむ医師も多く、収入減少は深刻な問題です。勤務先以外からの収入を継続して得るためには、常勤での残業時間削減が重要となります。具体策は以下のとおりです。

- 医師事務作業補助者の活用を提案する

- 特定行為看護師との連携を強化する

- カンファレンスの時間短縮を図る

- AI・ICTツールを活用し効率を上げる

さらに、自身の専門性と市場価値を高めることで、より効率的な収入確保もみえてくるでしょう。

スキル向上の機会が減少する可能性がある

労働時間規制は医師のスキル習得機会にも大きな影響を与えます。とくに若手医師にとっては、多様な経験を積むチャンスが制限され、将来のスキル発展にブレーキがかかる可能性があるでしょう。

日本医師会発表の「医師の働き方改革と地域医療への影響に関する 日本医師会調査結果 」では、制度開始直前調査より影響が大きくなっている項目に、救急医療体制の縮小・撤退や手術件数の減少などがあり、ネガティブな影響が生じています。

今までの当たり前が崩れてしまう前にできる対策例は以下です。

- VR手術シミュレーターを積極利用する

- ウェットラボで集中的に技術を磨く

- オンデマンド学会講演を活用する

参考:日本医師会「医師の働き方改革と地域医療への影響に関する 日本医師会調査結果(制度開始後調査)令和6年10月23日」

モチベーションが低下する可能性がある

働き方改革による勤務体制・業務内容の変化は、医師のモチベーションにも影響を与えます。全国医学部長病院長会議「大学病院の医師の働き方改革に関するアンケート調査結果」(2024年)では、働き方改革が最も影響を与えると考えられる業務で「診療」が58.0%との結果が出ており、医師としてのアイデンティティと制度的制約のバランスをどう取るかを課題に挙げています。

モチベーション維持のためのアプローチ例は以下です。

- 時間効率の高さを新たな指標とする

- 患者アウトカムを重視する姿勢を持つ

- 短時間で信頼関係を構築する技術を磨く

制約を「医療の持続可能性を高める変革」と前向きに捉え直すことで、新たなやりがいを見出すこともできるでしょう。

働き方改革への対応事例

全国の医療機関では、医師の働き方改革に対応するためのさまざまな取り組みが進められています。病床規模によって直面する課題や有効な対策が異なるため、各規模の病院における成功事例を紹介します。ご自身の勤務先の状況に合った施策を検討する際の参考にしてください。

400床以上

静岡県の磐田市立総合病院では、病院事業管理者が方針発表会で働き方改革の必要性を全職員に明確に発信したことから変革が始まりました。

具体的には、勤怠管理システムを導入して客観的な労働時間把握を行い、長時間労働の医師を早期発見して業務分担を見直しています。とくに消化器内科では、内視鏡処置後の症例や急性重症疾患の患者さんが多く、医師が休日も気が休まらない状況でした。

そこで、完全主治医制を廃止し、休日の入院診療を完全オンコール体制、週末はあらかじめ決められた医師のみが診療にあたる方針とし、患者情報を医師間で共有することで医療の質を維持しながら休息を確保しました。

200〜399床

東京都の武蔵村山病院では、当直できる医師が限られるなか、あえて当直免除の女性医師を積極的に採用する戦略を展開しました。

女性医師は主に日中の外来診療を担当し、週4日勤務での常勤化や子育てによる当直免除など、柔軟な勤務条件を設定したほか、出産後は週1.5日からの段階的な勤務日数増加を可能にするなど、個別事情に応じた対応を取っています。

さらに、医師事務作業補助のためのメディカルサポート室を設置し文書作成負担を軽減しました。病院近隣での開業支援制度や、年1回の人事考課による医師の不満や希望の吸い上げ、小学校入学までの短時間労働継続の許可、当直勤務負担軽減のための非常勤医師増員なども導入しています。

この結果、常勤医師数の増加(12名→18名)、医師の定着率向上(年間退職者数3.2人→1.1人)、当直回数の減少(月4.6回→2.8回)といった成果が得られました。

200床未満

兵庫県の西宮協立脳神経外科病院では限られた医師数で効率的な業務運営を実現するため、医療秘書の役割を大幅に拡大しました。

まず、退院サマリ運用の見直しとして、医師の管理フラグ使用方法の統一化(各フラグの役割を明確化)と、退院サマリ運用フローチャートの再構築を実施しました。また、医療情報システムに「MATフラグ」を追加し、医師と医療秘書で使用する管理フラグを区別化することで、情報伝達の精度向上と作業時間の短縮を実現しています。

さらに特徴的なのは、病棟回診業務に医療秘書課スタッフが同行し、医師と患者状況を共有する取り組みです。管理データをもとに医療秘書から医師へOLS(骨粗鬆症リエゾンサービス)導入や骨密度計測検査、薬物治療開始などを積極的に提案し、医師の判断をサポートしています。

まとめ

医師の働き方改革は2024年4月の本格施行により、医療現場に大きな変革をもたらしています。適切に対応するためには、労働時間の適正管理やタスクシフト・タスクシェアの推進、柔軟な勤務体制の構築など、医療機関の規模や特性に応じた取り組みが必要です。

医師の働き方改革に関するさらに詳しい情報や最新動向を入手したい方は、ぜひメディコムパークをご活用ください。会員限定セミナーや専門家による個別相談など、豊富なコンテンツをご利用いただけます。現場での悩みや課題解決のサポートに、私たちの知見をお役立てください。