目次

はじめに:なぜ今、クリニックの増患対策が重要なのか

医療機関の経営環境は、年々厳しさを増しています。近年、とくに都市部ではクリニックの数が増加傾向にあり、患者さんを獲得するための競争が激化しています。「良い医療を提供していれば患者は自然と集まる」という考え方だけでは、安定した経営の維持が難しい時代になっているのです。

また、患者さんのニーズも大きく変化しています。インターネットの普及により、多くの患者さんが受診前に医療情報を収集するようになりました。さらに、共働き世帯の増加に伴い、診療時間の利便性や待ち時間の短さなどへの要求も高まっています。

こうした背景から、患者さんは単に「良い医療」だけでなく、予約のしやすさ、待ち時間の短さ、夜間・休日診療の有無など、あらゆる情報を元に自分が受診するクリニックを選ぶようになっています。

増患・集患の基本となる考え方

クリニックの増患対策で結果を出すには、基本的な考え方をおさえておく必要があります。ここでお伝えする考え方は、後述する具体的な施策すべての土台となるものです。

「新患獲得」と「再診率向上」の両輪で考えよう

クリニックの増患は「新患の獲得」と「再診率向上」のバランスが必要です。新患獲得だけに力を入れるクリニックでは、せっかく来院した患者さんが二度と自院を訪れなくなる「回転ドア現象」が起きがちです。

たとえば、広告に多額の投資をして新患数は増えたものの、院内の対応や診療の質に問題があれば、患者さんは別のクリニックに流れてしまいます。新患獲得だけに注力すると、常に新しい患者さんを探し続ける必要があり、そのためにまたコストをかけて膨らんでいく悪循環に陥りやすくなります。

一方、再診患者さんの来院を促すには、患者さんとの信頼関係がすでに構築されているため、多くのコストをかける必要はありません。

慢性疾患など定期的な通院が必要な患者さんを除き、患者さんの症状が改善すれば通院頻度は自然に減少するため、新患獲得と再診率向上視点をもって増患に取り組むことが、経営安定につながります。

データ(数値)に基づいた意思決定が大事

増患対策の成功には、感覚やイメージではなく、具体的なデータに基づいた意思決定が不可欠です。「最近、若い患者さんが増えている気がする」という印象だけを元に若年層向けの施策を始めたとしても、データ上だと高齢者が主な患者層だったなどの事態も少なくありません。

数値による裏付けのない施策は、的外れな投資になりかねません。たとえば、以下のようなデータを抽出し可視化してみるとよいでしょう。

- 総来院患者数と推移

- 新患数とその属性(年齢、性別、住所など)

- 再診率

- 診療圏分析(患者さんの居住地域の分布)

各データの収集には、電子カルテシステムの活用が効率的です。データに基づいた意思決定により、実態に即した対策を講じられるようになります。

成功するクリニックの共通点を知る

多くの患者さんから選ばれるクリニックには共通点があります。把握するためには、なにが自院と違うのかを収集できる範囲で探ってみましょう。

考えられる例は以下です。

- 特定の症状や疾患に特化した専門性の高さ

- 患者さんに合わせた丁寧な説明の実施

- 待合室の快適さ

- 予約システムの導入

まずは、ホームページの閲覧から始めてみると、発信している情報の概要を掴めるでしょう。

増患対策①:オンライン戦略を強化する

現代の患者さんは、来院前にインターネットで情報収集することが一般的です。オンライン戦略(Webマーケティング)は、新規患者さんの獲得だけでなく、ウェブサイトに適切な情報を掲載することで既存患者さんからの問い合わせ対応の負担軽減にもつながります。

ここでは、クリニックのオンライン戦略の基本となる3つの施策を紹介します。

ウェブサイト(ホームページ)の最適化

ウェブサイトは、患者さんとの最初の接点となる窓口です。最適なウェブサイトになっているかどうか、以下項目をチェックしてみましょう。

- 診療時間や休診日などの基本情報を正確かつわかりやすく掲載できているか

- 予約システムは使いやすい導線が引けているか

- スマートフォンでみやすい表示ができているか

- 来院前の不安を解消できるコンテンツはあるか(質問コーナーなど)

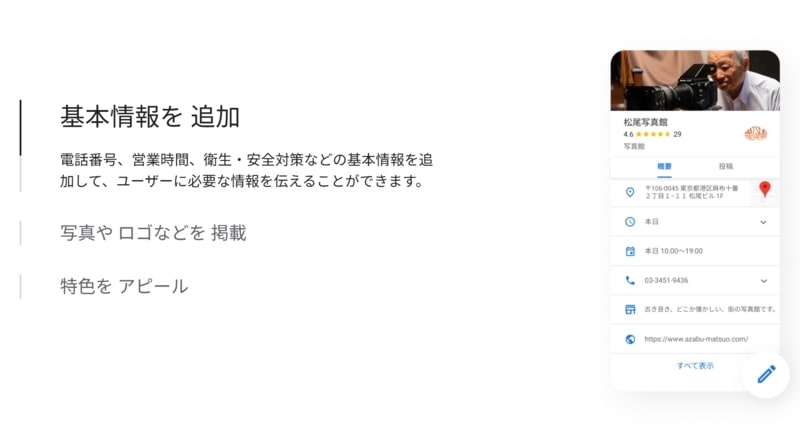

Google ビジネスプロフィール(旧:Google マイビジネス)の最適化

「近くの内科」「〇〇区 皮膚科」といった検索キーワードで、クリニックを探す患者さんが増えています。また、Googleマップから直接医療機関を検索するケースも多くなっています。このような検索結果に表示される情報を管理するのが、Google ビジネスプロフィールです。

まだGoogle ビジネスプロフィールを使用していない場合は、まずオーナー権限を取得することから始めましょう。権限がない状態では第三者が情報を編集したり、Google側が自動で収集した(場合によっては古い)情報が表示されたりする可能性があります。

Google ビジネスプロフィールを最適化することで、以下のようなメリットが得られます。

- 患者さんからの口コミに返信できる

- 院内やスタッフの写真を掲載できる

- 急な休診日など、最新情報をタイムリーに更新できる

- Googleマップ上での視認性が高まる

無料で利用できるツールのため、まだ活用していない場合は、ぜひ取り組んでみてください。

オンライン広告を検討する

新規患者さんの獲得を加速させたい場合には、オンライン広告の活用も検討に値します。主なオンライン広告の種類としては、以下のようなものがあります。

- リスティング広告(検索連動型広告):「〇〇市 耳鼻科」などの特定のキーワードで検索したユーザーに対して表示される広告

- SNS広告:Facebook・InstagramなどのSNSで年齢や性別、居住地域などの条件で設定したターゲット層に向けて表示される広告

- リターゲティング広告:一度自院のウェブサイトを訪れたユーザーに対して再度広告を表示する広告

オンライン広告は効果が見込める一方で、適切な設定や運用管理が必要です。予算や目的に応じた最適な広告戦略を立てるために、基礎知識を身につけたうえで専門家に相談することをおすすめします。

増患対策②:院内環境の最適化

患者さんがクリニックを継続して利用するかどうかは、医療の質だけでなく、院内環境によっても大きく左右されます。初診時の印象が良くても、待合室での長い待ち時間やスタッフの対応に不満があれば、次回からは別のクリニックを選ぶ可能性が高まるためです。

ここでは、院内環境最適化に向けた3つのポイントを紹介します。

待合室の快適性向上

待合室は、患者さんがクリニック内でもっとも長く過ごす場所です。快適性を高めることで、満足度の底上げが期待できます。

まず、空間デザインの工夫を検討しましょう。待合室は広く開放的に感じられる配置が理想的です。仕切りやパーティションを使って、プライバシーに配慮しながらも圧迫感を与えないレイアウトを心がけましょう。

また、待ち時間のストレス軽減も忘れてはいけません。フリーWi-Fi環境の整備や、多様なジャンルの雑誌・書籍の用意(定期的な入れ替えも忘れずに)、穏やかでリラックスできる音楽の導入などが効果的です。

そのほか、現在の待ち時間をデジタルボードで表示したり、定期的にアナウンスしたりすることで、患者さんの不安や焦りを軽減できます。

最後に、自動精算機の導入や、クレジットカード・電子マネー・QRコード決済など多様な決済方法に対応することで、会計時の待ち時間短縮と患者満足度向上が期待できます。

スタッフ教育の見直し

どれだけ設備が整っていても、スタッフの対応が不適切であれば患者満足度は低下します。

まず、接遇マナーの基本が徹底されているかを確認しましょう。受付での挨拶、電話対応、診察室での説明など、患者さんと接する場面で丁寧かつ共感的な対応ができているかがポイントです。

スタッフ教育を見直す際には、ロールプレイング研修が効果的です。実際の場面を想定した練習を通じて、適切な対応が身につきます。院内にリソースや知見が足りない場合は、外部研修の活用や、患者アンケートの結果を反映した業務の見直しも検討しましょう。

取り組むうえで院長先生が重きをおきたいのは、スタッフのモチベーション維持です。適切な評価制度を設け、良い対応をしたスタッフの表彰や好事例の共有などで、スタッフ全体の患者サービス品質向上を図れます。

以下ウェビナーで、人事評価含めた事例を解説しています。ぜひ、参考にしてみてください。

ウェビナーはこちらから:失敗事例・成功事例から学ぶクリニック経営 「スタッフ不足で潰れる時代?事例から学ぶクリニックの人財獲得戦略」

診療時間と予約システムの見直し

患者さんの生活スタイルに合わせた診療時間の設定は、選ばれるクリニックとしてのアピールポイントといえます。地域の人口構成や職業分布などを分析し、ニーズに合った診療時間を検討しましょう。

たとえば、ビジネスパーソンの多い地域では夜間診療、主婦の多い地域では午前診療の拡充など、ターゲットに合わせた時間設定が効果的です。また、近隣のクリニックが休診日の時間帯を診療時間にすることで、差別化を図れます。

そのほか、患者さん一人あたりの診察時間の適切化や予約スケジュールの管理なども検討しましょう。

増患対策③:患者満足度の向上とリピート率アップ

一度来院した患者さんの満足度は単に再診率を高めるだけでなく、良い評判や口コミを広めることにもつながります。

ここでは、患者満足度を高め、リピート率を向上させるための3つの方法を紹介します。

患者アンケート実施による生の声の収集と活用

患者さんの声を積極的に集めるためには、以下のようなポイントをおさえたアンケートが実施できるとよいでしょう。

- 重要項目に絞った5〜10問程度の質問にとどめる

- 定量評価(5段階評価など)と自由記述を組み合わせる

- 匿名性を確保する

回答方法については紙だけでなく、QRコードでウェブフォームからも回答できるようにすると、集計の観点でも楽です。

収集した回答内容は、満足度の低い項目や複数の患者さんから共通して指摘されている事項を洗い出し、即対応可能な課題と長期的に取り組むべき課題に分類します。

分析結果がある程度まとまったらスタッフミーティングで共有し、具体的な改善策を決定・実行に移しましょう。改善策実施後には再度アンケートで、効果を検証することが大切です。

口コミを促進する仕掛け

口コミは増患につながるきっかけとして有効です。しかし、無理に良い口コミを集めようとすると、不自然な印象を抱かせてしまいます。

患者さんは、期待を超える体験や印象的なサービスに感動したときに初めて、周囲の人に伝えたいという気持ちになります。たとえば、丁寧な説明や待ち時間の短さ、スタッフの親切な対応などが、ポジティブな口コミにつながるでしょう。

なお、口コミの対価として割引やサービス券などを提供するのは避けましょう。プラットフォームのガイドラインに抵触するだけでなく、医療広告ガイドラインでも違反とみなされる可能性があります。

一方で、事実と異なる悪意のある口コミが投稿された場合は、プラットフォームの規約に基づいて削除依頼をするなど毅然とした対応も必要です。悪質な場合は法的措置も視野に入れて対応を検討しましょう。

再診案内の効果的な方法

定期的な再診は、患者さんの健康管理をサポートするとともに、クリニックの再診率向上にも貢献します。単なる声掛けではなく、治療効果の検証や副作用の早期発見など、医療安全の確保として重要な意味をもちます。また、繰り返し来院してもらうことで長期的な関係を築けるでしょう。

無理なく来院を促すためには、患者さんの希望に沿ったコミュニケーション方法の選択が大切です。電話・SMS・メール・郵送など、年齢層や生活スタイルによって好まれる連絡手段は異なります。可能であれば、患者情報登録時にどの連絡方法が良いか希望を聞いておくとよいでしょう。

増患対策④:地域連携とコミュニティ活動

自院が地域に根ざした医療機関として認知され、選ばれ続けるためには、積極的な地域社会との関わりが欠かせません。

ここでは、地域連携とコミュニティ活動を起点にした増患対策を紹介します。

地域医療機関とのネットワーク構築

地域医療機関との良好な関係構築は、紹介患者の増加につながるだけでなく、患者さんにとっても最適な医療が受けられる環境を整えることになります。

まず、病診連携の強化に取り組みましょう。開業時だけでなく、定期的に近隣の医療機関に足を運び、顔の見える関係を維持することが大切です。

また、紹介・逆紹介を増やすためには特定の治療法に精通している、特殊な検査機器を導入している、特定の疾患の診療経験が豊富であるなど強みを具体化して発信しましょう。

地域イベントへの参加

地域住民との直接的なコミュニケーションとして、地域イベントへの参加が効果的です。自院の知名度向上だけでなく、予防医療の啓発や健康意識の向上にも貢献できます。

季節の健康課題(夏の熱中症予防、冬のインフルエンザ対策など)や生活習慣病予防、認知症などをテーマに専門的な知識をわかりやすく伝える機会を設けることで、地域住民からの信頼獲得につながります。

一朝一夕に結果が出るものではありませんが、地道に継続していくことが信頼の第一歩です。

増患対策でよくある失敗と対策

増患施策を実施しても、取り組みが十分な成果につながらないケースがあります。ここでは、増患対策を進めるうえでよくある失敗パターンと、防ぐための対策について解説します。

施策をやりっぱなしにする

増患対策でよく見られる失敗の一つが、新しい取り組みを始めたものの効果測定をせず、実施したことだけで満足して次の施策に移ってしまうパターンです。このような「やりっぱなし」の状態では、現状を正しく把握できぬまま労力とコストだけが消費されてしまいます。

たとえば、ウェブサイトをリニューアルしたり新しい広告を出稿したりしても、それによって実際に何人患者さんが増えたのか、費用対効果はどうだったのかを検証しなければ、施策の有効性を判断できません。

失敗を防ぐためには、効果測定と改善のサイクルを確立することが重要です。具体的には、月次や四半期ごとなど定期的な振り返りの時間を事前に予定しましょう。

振り返りの際には設定した目標(新患数、再診率、Web予約件数など)に対する結果を数値で確認し、各施策の効果を客観的に評価します。そのうえで、効果の高かった施策にリソースを集中させ、効果の低かった施策は勇気をもって中止するという判断も必要です。

短期的成果に固執してしまう

もう一つのよくある失敗は、短期間で成果が出ないと焦って施策を中止してしまうことです。増患対策は即効性のあるものばかりではなく、じわじわと効果が表れてくるものも少なくありません。

とくに地域連携や口コミなどコミュニケーションが関わる施策は、効果が表れるまでに時間がかかります。短期的な成果にこだわりすぎると、効果が出始める前に施策を中止してしまい、投資した時間とコストが無駄になる恐れがあります。

失敗させないためには、施策ごとに投資した時間やコストを確認する投資回収期間の設定が大切です。たとえば、地域連携の強化なら6か月、口コミ評価対策なら1年など、対策に投資したお金や時間・労力がどのくらいの期間で回収できるかを現実的に見積もっておきましょう。

他のスタッフを巻き込めない

増患対策は院長先生だけや一部のスタッフだけで進めるものではなく、クリニック全体で取り組むべき課題です。しかし、スタッフの協力を得られないまま増患の意識が組織内で共有されないことも、失敗の大きな要因となります。

まず目標を立て、院内スタッフ全員で共有するところから始めましょう。その際、伝え方に工夫が必要です。

たとえば、単に「新患を月10人増やそう」と伝えるよりも、「より多くの地域の方に私たちの良質な医療を提供するために、新患を月10人増やそう」と医療の本質的な意義と結びつけて伝えると、スタッフの共感を得やすくなります。

また、スタッフのモチベーション維持も重要です。日々の業務だけでも忙しいなかで増患施策に協力してくれることに対して、適切な評価と言葉での感謝の表明を忘れてはいけません。

さらに、患者さんからの良いフィードバックを直接スタッフに伝える機会を設けることで、自分たちの取り組みが実を結んでいると実感してもらいやすくなるでしょう。

まとめ:持続可能な増患(集患)戦略を

紹介したすべての施策を同時に実施することは現実的ではありません。クリニック運営では日々の診療業務が最優先であり、増患のための取り組みに割けるリソース(時間・人員・予算)には限りがあります。

普段の業務が忙しいからこそ、まずは現状をデータ(数値)で正確に把握し、自院の状況や強みに合った施策を選択することが重要です。

なお、クリニック経営や増患対策に関するより詳しい情報は、メディコムパークで公開しているセミナーも参考にしてください。

セミナーはこちらから:診療所運営の失敗事例に学ぶ5つの成功原則

著者情報

メディコム 人気の記事

イベント・セミナーEVENT&SEMINAR

お役立ち資料ダウンロード

-

電子カルテ 医師 事務長

導入してわかった!開業医が語る、電子カルテ選びの“本音”

-

電子カルテ 医師 事務長

在宅医療成功の鍵 医療コンサルが語るカルテ選び5つの極意

-

クリニック開業 医師 事務長

診療科別クリニック開業のポイント

-

クリニック開業 医師 事務長

クリニック開業の3大プロセスと成功へ導く7つのポイント

-

電子カルテ 医師 事務長

医療DX令和ビジョン2030に向けて自身に合った電子カルテの選び方

-

クリニック開業 医師 事務長

これからのクリニック開業戦略 ~開業医から学ぶ5つの対策~

-

クリニック開業 医師 事務長

ミニマム開業を成功に導く3つのポイント

-

クリニック開業 医師 事務長

クリニック開業後の収支は?~5年間の収支計画の進め方~