目次

(1)前回診療報酬改定の振り返り

前回診療報酬改定の背景

前回、令和6(2024)年度の診療報酬改定は、医療、介護、障害福祉サービスのトリプル改定であり、また、診療報酬改定DXの影響から、診療報酬本体は6月施行、薬価は4月施行と改定時期が変更されました。

前回改定の根底にあったのは、少子高齢化や、物価高に伴う賃上げ、医療DXといった問題でした。特に医療DXについては、医療DX推進本部でまとめられた「医療DXの推進に関する工程表」に沿って、「全国医療情報プラットフォーム」の完成にむけて、2024年度中に電子処方箋の普及に努めるとともに、2025年には電子カルテ情報共有サービスを構築し、共有する情報を拡大していくというスケジュールとなっていました。

賃上げの対応

物価高騰に伴う賃上げに対応するため、まずは初診料及び再診料が引き上げられました。次に、外来・在宅医療を実施している医療機関において、勤務する看護師など医療関係職種の賃金の改善を実施している場合の評価として「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」が新設されました。

同評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において定期昇給を除き、対象職員の賃金の改善を実施することが求められました。

具体的には、令和6年度及び令和7年度における保険医療機関に勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成し、計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告することが必要となっています。

さらに、ベースアップ評価料(Ⅰ)では、賃上げが十分ではない医療機関への救済措置として、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」も新設されました。

医療DXの評価

医療情報・システム基盤整備体制充実加算については、オンライン資格確認の導入が2023年4月に原則義務化されたことを踏まえ、体制整備に係る評価から、情報取得・活用に係る評価へ変更され、名称も「医療情報取得加算」に見直されました。2024年12月には原則マイナ保険証への移行が進められることを受けて、マイナ保険証と従来の保険証で分かれていた点数差が解消されています。

また、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療DX に対応する体制を確保している場合の評価として、「医療DX推進体制整備加算」が新設されました。

なお、電子処方箋(2025年3月末)並びに電子カルテ情報サービス(2025年9月末)、マイナ保険証の実績(2024年10月開始)については経過措置が設けられました。2024年10月にはマイナ保険証の利用状況を踏まえた内容に改変され、2025年4月には電子処方箋の導入の有無を踏まえた内容に変更されています。

さらに、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムが開始され、併せて電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスを活用することにより、質の高い医療を提供することを目的に、「在宅医療DX情報活用加算」が新設されています。同加算も2025年4月に電子処方箋の導入の有無を踏まえた内容に変更されています。

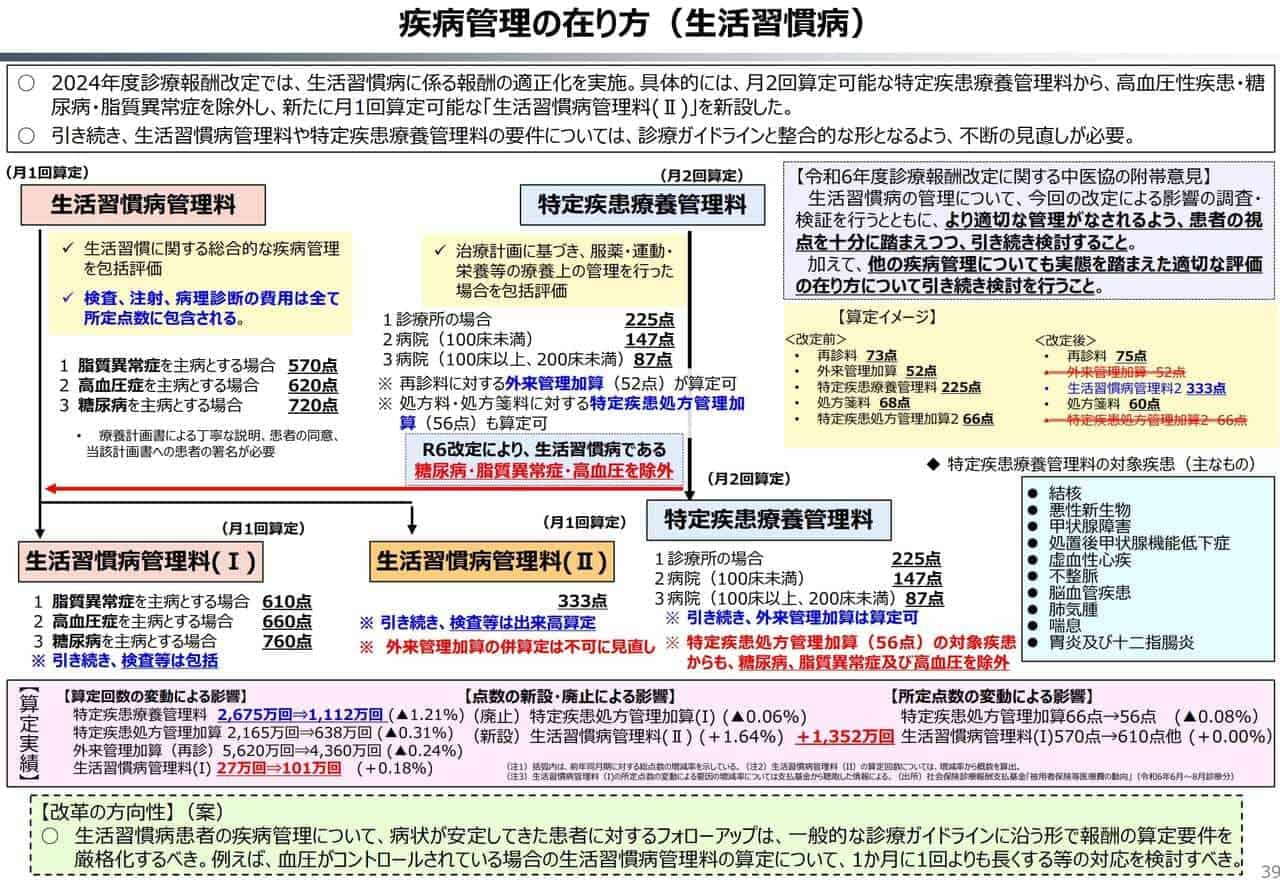

生活習慣病管理の見直し

生活習慣病患者の管理については、「生活習慣病管理料」と「特定疾患療養管理料」の内容が似通っているという指摘があり、特定疾患療養管理料の対象疾患から、糖尿病、脂質異常症、高血圧を除外することで、生活習慣病患者の管理は生活習慣病管理料に一本化することとなりました。

また、この対象疾患の変更は「特定疾患処方管理加算」についても同様となりました。さらに「特定疾患処方管理加算」については、特定疾患処方管理加算1(14日以内)を廃止するとともに、特定疾患処方管理加算2(28日以上)の評価を見直し、28日超処方だけではなく、リフィル処方箋を発行した場合も算定が可能となりました。

一方、「生活習慣病管理料」については、検査等を含む生活習慣病管理料(Ⅰ)と、検査等を含まない生活習慣病管理料(Ⅱ)に区分され、(Ⅰ)は一律40点引き上げられ、(Ⅱ)は333点となりました。

算定に当たっては、生活習慣病管理料における療養計画書が簡素化され、新たな様式となっています。また、生活習慣病の診療実態を踏まえ、少なくとも1か月に1回以上の総合的な治療管理を行う要件が廃止されて、おおむね4か月に1回の管理に変更となっています。また、加算については、外来データ提出加算などが設けられました。

前回改定の振り返りまとめ

前回の診療報酬改定では、「医療分野の人材確保を行うために賃上げが必要」という見解から、医療従事者の処遇改善が行われました。さらには、「待ったなしの医療DX推進」というテーマも盛り込む必要があり、医療DXの評価が行われました。

前回改定において、プラス要因として「賃上げ」「医療DX」の主に2項目が評価され、一方で、生活習慣病を特定疾患療養管理料から除外し、生活習慣病管理料を再編したことにより、内科診療所を中心に大きな影響をもたらした改定となりました。

(2)骨太の方針2025から読み解く令和8年度診療報酬改定に向けての議論

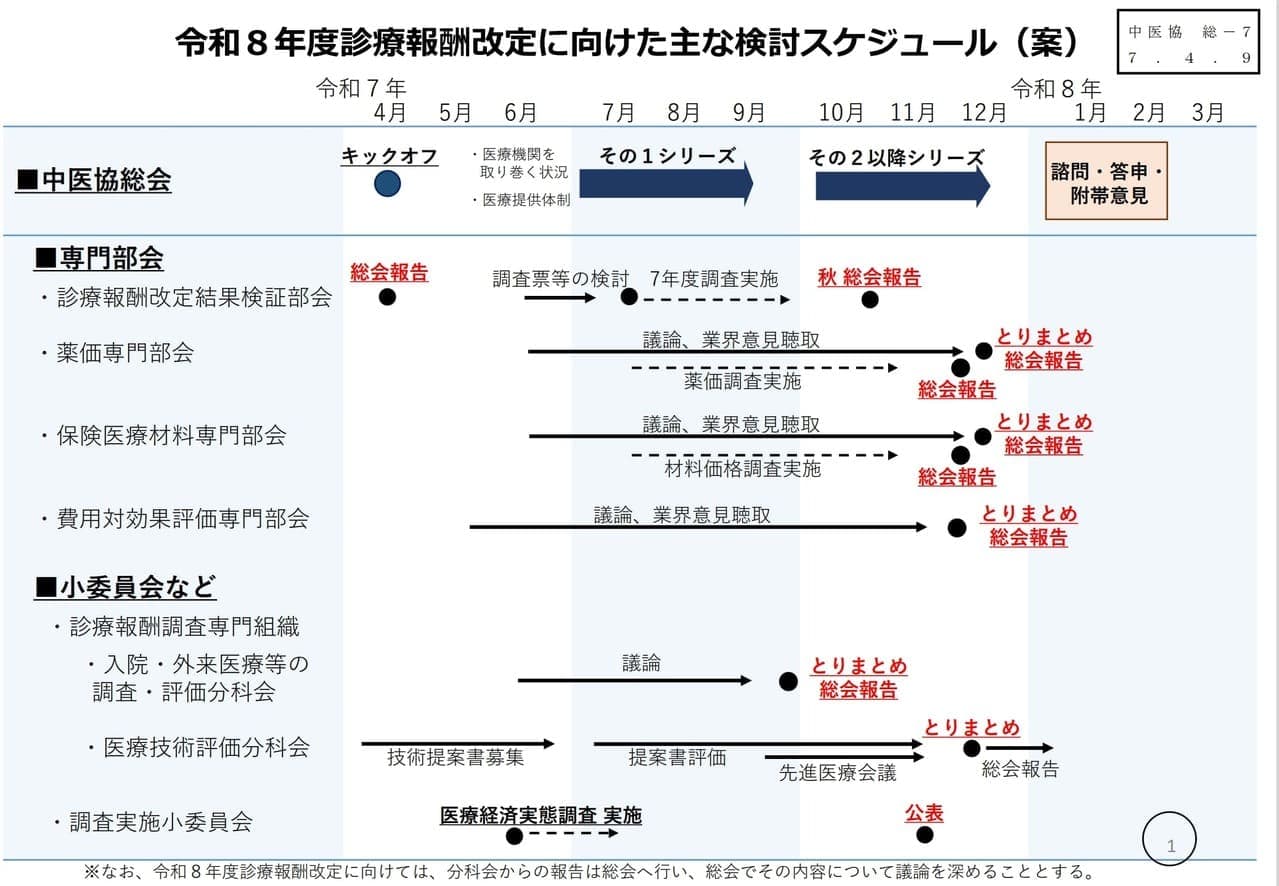

令和8年度報酬改定の検討スケジュール

2025年4月9日の中医協総会で令和8(2026)年度診療報酬改定の検討スケジュールが公表されました。7月から9月まではその1シリーズ、10月から12月はその2シリーズと議論を行い、例年であれば12月に改定率が決定し、2026年1月に点数の詳細が明らかになり、2月の諮問答申で決定される流れが示されています。

(出典)厚生労働省「中央社会保険医療協議会 総会(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001473983.pdf)

骨太の方針2025が閣議決定

次期診療報酬改定の議論に大きく影響をもたらす「経済財政運営と改革の基本方針2025(いわゆる骨太の方針)」が2025年6月13日に閣議決定されました。骨太の方針は、今後の予算編成並びに政策運営の基本的方向性をまとめたもので、2026年に予定される診療報酬改定にも大きく関わっていくものです。そこで、骨太の方針の中から診療報酬改定に影響しそうな項目を見ていこうと思います。

賃上げへの対応

物価高に伴う賃金の上昇が続く中、全体としては「2029年度までの5年間で、日本経済全体で年1%程度の実質賃金上昇、すなわち、持続的・安定的な物価上昇の下、物価上昇を1%程度上回る賃金上昇をノルムとして定着させる」としています。

また、医療分野については、「2024年度診療報酬改定による処遇改善・経営状況等の実態を把握・検証し、2025年末までに結論が得られるよう検討する。また、介護・障害福祉分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善や業務負担軽減等の実現に取り組むとともに、これまでの処遇改善等の実態を把握・検証し、2025年末までに結論が得られるよう検討する」としており、この考えに基づけば、前回改定で新設されたベースアップ評価料が継続されることが予想されます。

医療DXの推進

医療DXについては、2023年に出された医療DX工程表を踏まえて、「医療DXの基盤であるマイナ保険証の利用を促進しつつ、2025年12月の経過措置期間後はマイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行する」としており、それに伴い、医療情報取得加算の見直しあるいは廃止が予想されます。

普及が遅れている電子処方箋及び新しく始まる電子カルテ情報共有サービスについては、「全国医療情報プラットフォームを構築し、電子カルテ情報共有サービスの普及や電子処方箋の利用拡大、PHR(パーソナルヘルスレコード)情報の利活用を進めるほか、標準型電子カルテの本格運用の具体的内容を2025年度中に示すことも含め必要な支援策の具体化を検討し、その普及を促進するとともに、介護情報基盤の整備、診療報酬改定DX、薬局が有する情報の標準化とDXを進める」としています。

このことから、医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の見直しが行われることが予想されます。また、標準型電子カルテの本格運用にむけて、補助金などの支援策が設けられるのではないかと考えます。

2023年に策定された工程表についても、現状に合わせたものに見直すため「必要に応じて医療DX工程表の見直しを検討する」としています。

OTC類似薬の保険給付の在り方の見直し

少子高齢化が進む我が国において、現役世代の費用負担を軽減するため、社会保障制度改革が必要となっており、「OTC類似薬の保険給付の在り方の見直しや、地域フォーミュラリの全国展開、新たな地域医療構想に向けた病床削減、医療DXを通じた効率的で質の高い医療の実現、現役世代に負担が偏りがちな構造の見直しによる応能負担の徹底、がんを含む生活習慣病の重症化予防とデータヘルスの推進などの改革について、引き続き行われる社会保障改革に関する議論の状況も踏まえ、2025年末までの予算編成過程で十分な検討を行い、早期に実現が可能なものについて、2026年度から実行する」としています。

医療費削減を念頭に市販薬(OTC薬)と処方薬において類似する効能を持つ薬は、できるだけ市販薬でまかなえるような新たな仕組みの構築ができるのではないかと予想します。

出産費用の無償化

現在、妊娠・出産・産後の経済的負担の軽減のための検討が進められており、「2026年度を目途に標準的な出産費用の自己負担の無償化に向けた対応を進める」としています。

具体的には、「妊婦健診における公費負担を促進する。『出産なび』の機能を拡充するほか、小児周産期医療について、地域でこどもを安心して生み育てることができるよう、最先端の医療を含めた小児周産期医療体制の確保を図るため、産科・小児科医療機関を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、医療機関の連携・集約化・重点化を含めた必要な支援を行う。安全で質の高い無痛分娩を選択できる環境を整備する」としています。

出産費用の無償化を進めるためには、診療報酬点数の再編が必要となるため、次期診療報酬改定においても影響をもたらすと考えます。

リフィル処方箋の普及

リフィル処方箋の普及・定着に向けては、「多剤重複投薬や重複検査の適正化を進めるとともに、保険外併用療養費制度の対象範囲の拡大や保険外診療部分を広くカバーし、公的保険を補完する民間保険の開発を促す」としています。

政府は、長期処方についてリフィル処方箋を活用することで、医療機関の受診が抑制できると考えており、リフィル処方箋の普及に向けた新たな仕組みが構築できるのではないかと考えます。

令和8年度診療報酬改定の方向性

骨太の方針2025において、令和8年度診療報酬改定に向けて、「賃金引上げ」と「医療DX」については、前改定に引き続き診療報酬で手当されることが予想されます。

一方で、OTC類似薬の保険給付の見直しや、リフィル処方箋の普及について何らかの施策が行われれば、来院患者数が減少に転ずることが予想されます。この動向は、医療機関経営に大きく影響をもたらす内容と考えます。

さらに、財務省が2025年4月23日に出した「持続可能な社会保障制度の構築」で、「生活習慣病患者の疾病管理について、病状が安定してきた患者に対するフォローアップは、一般的な診療ガイドラインに沿う形で報酬の算定要件を厳格化するべき。例えば、血圧がコントロールされている場合の生活習慣病管理料の算定について、1か月に1回よりも長くする等の対応を検討すべき」としており、前回改定で再編された生活習慣病管理料の見直しが行われることが予想されます。

政府の「骨太の方針」並びに財務省の「持続可能な社会保障制度の構築」は、次期診療報酬改定のベースとなるものです。すべてが令和8年度診療報酬改定において盛り込まれるかどうかはわかりませんが、少なからず影響をもたらすものであり、事前に目を通しておくことをお勧めします。

(出典)持続可能な社会保障制度の構築(2025.4.23,財務省)持続可能な社会保障制度の構築(2025.4.23,財務省)(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20250423/01.pdf)

筆者情報

診療報酬改定特集ページはこちら

診療報酬改定の全体像を整理しています。

最新情報を反映しながら随時更新しています。

ぜひご確認ください。

メディコム 人気の記事

イベント・セミナーEVENT&SEMINAR

お役立ち資料ダウンロード

- クリニック・

病院 - 薬局

-

医療政策(医科) 医師 事務長

第43回医療情報学連合大会 ランチョンセミナー

-

医療政策(医科) 医師 事務長

2024年度診療報酬改定「医療従事者の処遇改善・賃上げ」

-

医療政策(医科) 医師 事務長

第27回日本医療情報学会春季学術大会 ランチョンセミナー

-

医療政策(医科) 医師 事務長

電子処方箋の活用でタスク・シフトが実現できるのか?

-

医療政策(医科) 医師 事務長

第41回医療情報学連合大会ランチョンセミナー

-

医療政策(医科) 医師 事務長

オンライン資格確認スタート/アフターコロナを見据える

-

医療政策(医科) 医師 事務長

地域連携はオンライン診療の起爆剤となるか?

-

医療政策(医科) 医療政策(調剤) 医師 薬局経営者

オンライン資格確認の行方