目次

メンタルヘルスケアとは

メンタルヘルスとは心の健康を意味します。人は身体に問題がなくても、悩みやストレスで心のバランスを崩すことがあります。メンタル不調は周囲に気付かれにくく、本人も「弱いと思われるのでは」と感じ、打ち明けづらいケースが少なくありません。

厚生労働省の「令和5年労働安全衛生調査(実態調査)の概況」によると、労働者の82.7%が仕事に対して何かしらのストレスを感じているとの結果が出ています。

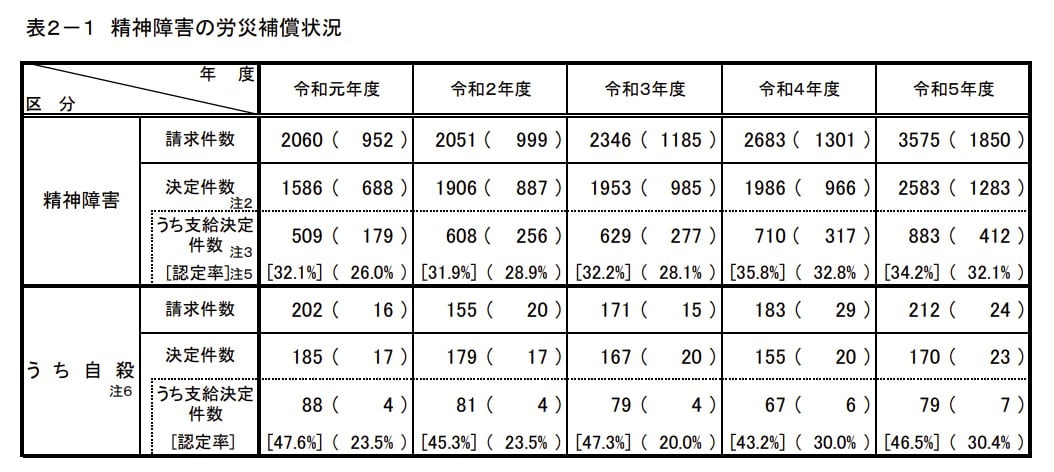

さらに「精神障害に関する事案の労災補償状況」では、精神障害による労災認定が年々増加している傾向が見られます。

「精神障害に関する事案の労災補償状況」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/001276199.pdf)を加工して作成

こうした背景から、企業でも従業員のメンタルヘルスケアへの取り組みが重視されるようになっています。

企業におけるメンタルヘルスケアの意義

企業がメンタルヘルスケアに取り組む意義は以下の3つです。

- 従業員のメンタル不調を未然に防げる

- 職場の課題に対して解決策を検討できる

- 職場改善が進み企業全体が強くなる

従業員が自身の状態を客観的に把握できる点はもちろん、企業側にもメンタル不調の予防やストレス要因の特定といった利点があります。課題を明らかにして対策を講じることで、企業の成長にもつながるでしょう。

従業員のメンタル不調を未然に防げる

企業がメンタルヘルスケアに取り組む具体例として、ストレスチェックや定期的な面談が挙げられます。ストレスチェックは、従業員50人以上の事業場に実施が義務付けられており、心理状態を早期に把握するのに役立ちます。一方で、面談は頻度が高すぎると従業員に負担を与える可能性があるため、1人あたり15分程度の短時間で行うことが望ましいです。

さらに、問題が深刻化する前に適切な対策を講じることで、休職や離職を防ぐ効果も期待できます。これにより企業イメージの低下を防げるだけでなく、従業員の健康を守る姿勢もアピールできるので、企業にとっては、欠かせない取り組みと言えます。

職場の課題に対して解決策を検討できる

メンタルヘルスケアを導入することで、職場の課題に対する解決策を検討できます。特にストレスチェックは、従業員のストレス要因を可視化し、職場環境の改善につながる重要な手段です。

【環境改善の例】

・繁忙期の人員増員を検討する

・業務フローを見直し、過重労働を解消する

・フリーアドレスを導入し、働く場所の選択肢を広げる

さらに、管理職向け研修を実施すれば、部下のメンタル不調に早期に気付き、迅速な対応が可能になります。

職場改善が進み企業全体が強くなる

職場改善が進むと、企業全体が強化されます。ストレスの少ない職場では従業員のパフォーマンスが向上し、生産性も高まります。また、メンタルヘルスに配慮した職場ではコミュニケーションが活発になり、結束力が強化されます。これにより欠勤や休職が減少し、人材不足も回避できるため、業務が円滑に進むでしょう。従業員の心を大切にする企業は、組織全体の成長速度を加速させます。

メンタルヘルスの「4つのケア」とは

企業におけるメンタルヘルスケアでは、以下の4つのケアを継続的かつ計画的に実施することが求められます。

- セルフケア

- ラインによるケア

- 事業場内産業保健スタッフ等によるケア

- 事業場外資源によるケア

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

セルフケア

セルフケアとは、従業員自身が自分のストレスに気付き、予防や対処を行うケアです。企業側の支援としては、以下のような研修や情報提供が効果的です。

- ストレスの対処法

- ストレスチェックの活用法

- メンタルヘルスについての理解

セルフケアでは、従業員が日常的に自身の状態を確認し、必要に応じて上司や同僚に相談する習慣を持つことが重要です。この取り組みは、従業員のメンタル不調を未然に防ぐために欠かせないものです。

ラインによるケア

ラインによるケアとは、管理監督者が部下の心の健康を守るために行うケアを指します。企業では管理監督者が部下の相談に丁寧に対応し、信頼関係を築くことが求められます。また、日常的に部下の様子を観察し、「いつもと違う」と感じた場合には迅速に対応することが重要です。必要であれば専門家や産業医と連携し、適切なメンタルケアを行います。

さらに、メンタル不調で休職した従業員の職場復帰を支援する役割も担い、復帰後の環境調整やサポートを行うことでスムーズな復帰を促します。ラインによるケアは、職場全体の心理的安全性を高め、生産性向上にも寄与します。

事業場内産業保健スタッフ等によるケア

産業医や保健師、衛生管理者などが職場内でメンタルヘルスケアを担当します。人員が少ない企業では、人事労務スタッフが兼任する場合もあります。具体的な取り組みとして以下があります。

- メンタルヘルスケアの企画・立案

- 従業員の健康情報管理

- 専門機関との連携や窓口対応

- 職場復帰支援

相談窓口の設置は必須ではありませんが、従業員の状況を把握し適切な対応を行うために有効です。これらの取り組みにより、従業員のメンタル不調を予防し、職場環境改善にもつながります。

事業場外資源によるケア

事業場外資源によるケアとは、外部の専門機関から支援を受けるメンタルヘルスケアの方法です。具体的には、病院や地域保健機関とのネットワークを形成したり、小規模な企業では地域産業保健センターを活用したりすることが挙げられます。

事業場外資源を事前に把握し、必要時に迅速に相談できる体制を整えることが重要です。これにより、企業内で対応が難しいケースでも適切なサポートを受けられる可能性が高まり、従業員のメンタルヘルスをより効果的に守ることができます。

メンタルヘルスケアの3つの予防

メンタルヘルスケアには、3つの段階があります。

- 一次予防:メンタルヘルス不調を予防

- 二次予防:メンタルヘルス不調の早期発見と適切な対応

- 三次予防:職場復帰の支援

本章では、これら3つの予防について解説していきます。

一次予防:メンタルヘルス不調を予防

メンタルヘルスケアの一次予防は、従業員のストレスマネジメント向上や職場環境の改善を目指し、メンタルヘルス不調の予防を図る取り組みです。

| 取り組む目的 | 具体的な内容例 |

|---|---|

| 従業員のストレスマネジメント向上 |

①教育研修・情報提供 ②セルフケアなど |

| 職場環境等の把握と改善 |

③過重労働による健康障害防止 ④ラインケア、パワハラ対策など |

「職場におけるメンタルヘルス対策について」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000188314.pdf)を加工して作成

二次予防:メンタルヘルス不調の早期発見と適切な対応

二次予防は、従業員のメンタル不調を早期に察知し、適切な対応を行う段階です。上司や産業保健スタッフ(産業医や衛生管理者など)は、日頃から従業員の様子に注意を払い、不調を迅速に把握し対応することが求められます。

職場内に相談窓口やメンタルヘルスケア推進担当者を配置し、従業員が気軽に相談できる環境を整えることも効果的です。このような取り組みにより、メンタル不調の重症化を防ぎ、従業員の健康維持につながります。

三次予防:職場復帰の支援

メンタルヘルスケアの三次予防は、メンタル不調で休職した従業員の職場復帰支援と再発防止を目的としています。この段階で行われるのは、職場復帰支援プログラムの策定と実施です。支援プログラムは、主治医との密な連携を図りながら、従業員の健康状態や職場環境を考慮して作成されます。

復帰後には、業務内容や勤務時間の調整、サポート体制の整備を行い、従業員が無理なく復帰できる環境を整えます。これにより、再発を防ぎつつ、従業員が安心して働ける職場づくりを目指します。

企業におけるメンタルヘルスケアのメリット

企業がメンタルヘルスケアに取り組むことで得られる主なメリットは以下のとおりです。

- 生産性が上がる

- 従業員がいきいきと働ける

- 離職率が下がる

- ハラスメントの抑止力になる

- 企業のイメージアップにつながる

これらのメリットについて順を追って解説します。

生産性が上がる

メンタルヘルスケアには、従業員のストレスを軽減し、業務への集中力が高まることで、生産性が向上するという利点があります。逆に、メンタル不調が続くと注意力や判断力が低下し、生産性が落ちます。普段は問題なくこなせていた業務に時間がかかるようになり、モチベーションの低下を招く可能性もあります。そのため、メンタルヘルスケアは生産性低下の防止に効果的です。

また、メンタルヘルスケアは従業員の心の安定を支えるだけでなく、メンタル不調の予防や職場環境の改善、さらには組織開発を進めることで、職場環境の質を高めることができます。これにより従業員のモチベーションを維持し、生産性や活力を向上させることが可能です。

従業員がいきいきと働ける

従業員が自分らしく、いきいきと働ける環境を整えることは、メンタルヘルスケアの大きな利点の一つです。ストレスの多い職場では、従業員の心身に負担がかかり、意欲が低下する可能性があります。メンタルヘルスケアを実施することで、従業員のストレスや不安を軽減し、自己肯定感や自信を高める効果が期待できます。

さらに、職場内のコミュニケーションやチームワークが向上することで、従業員一人ひとりが持つ力を発揮しやすくなります。心の健康が保たれることで、働きやすさや活力が高まり、より良い職場環境づくりにつながるでしょう。

離職率が下がる

企業のメンタルヘルスケアには、離職率を低下させる効果が期待できます。ストレスを抱える従業員が多い職場では、雰囲気が悪化し、働きにくさを感じることが少なくありません。その結果、メンタル不調を引き起こし、退職を選ぶ従業員が増える可能性があります。

しかし、企業が相談窓口の設置やストレスチェックなどの対策を実施することで、従業員のストレス軽減や職場環境の改善が進みます。これにより、従業員が安心して働ける環境が整い、離職を防ぐ効果が期待できるでしょう。

ハラスメントの抑止力になる

メンタルヘルスケアは、セクハラやパワハラなどのハラスメントを防ぐ効果があります。従業員のメンタル不調やその原因を早期に発見し対応することで、ハラスメントが疑われる部署や人物を特定し、未然に防止することが可能です。

ハラスメントの予防は、訴訟問題などの法的リスクを回避し、健全な経営を維持する上で重要です。メンタルヘルスケアへの取り組みは従業員の心の健康を守るだけでなく、企業のリスク管理にも役立つ重要な施策といえるでしょう。

企業のイメージアップにつながる

企業がメンタルヘルスケアに取り組むことは、イメージアップにもつながる重要なメリットです。健康経営優良法人2025の認定要件には、ヘルスリテラシーの向上やワークライフバランスの推進など、メンタルヘルスケアに関連する項目が含まれています。

これらの要件を満たし、健康経営優良法人として認定されれば、投資家や顧客からの信頼が高まり、企業の評価が向上します。また、「従業員を大切にする企業」としてのブランドイメージを確立でき、採用活動にも好影響を与えます。その結果、優秀な人材を確保しやすくなり、人材育成コストの削減にもつながるでしょう。

従業員のメンタルヘルスを守るために企業ができること

従業員50人以上を雇用する事業場には、年1回のストレスチェックが法律で義務付けられています。令和5年「労働安全衛生調査(実態調査)」によれば、メンタルヘルスケアに取り組む企業のうち、ストレスチェックを実施している企業は全体の65%に達しています。

ストレスチェックは、従業員のストレスやメンタルの状態を可視化するための有効な手段です。大切な従業員を守るためには、適切なメンタルヘルスケアへの理解を深め、企業全体で積極的に取り組むことが求められます。

まとめ

企業が適切なメンタルヘルスケアを実践することで、従業員の心の安定や企業のイメージ向上など、多くのメリットを享受できます。ただし、ストレスチェックの結果を効果的に活用し、具体的な対策を講じることが重要です。一方で、多くの従業員を抱える企業では、すべての従業員に細やかなメンタルヘルスケアを提供することが難しい場合もあるでしょう。

ウィーメックスでは、企業向けにメンタルヘルス向上を目的としたストレスチェックサービスを提供しています。受検結果の分析による課題抽出や、セルフケア、ラインケア、従業員の窓口設置など、企業と従業員双方に効果的なソリューションを提供しております。この機会にぜひお問い合わせください。

【法人向け】Wemex ストレスチェック

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r05-46-50_kekka-gaiyo02.pdf)

厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/001276199.pdf)

厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r05-46-50_gaikyo.pdf)